文 | 馮絲瓦茲‧多爾多

譯|單俐君

一位母親有三個年齡相近的孩子:一個七歲的兒子,兩個女兒分別是六歲和四歲。她來信寫道:「大兒子學習很好,在學校的表現也很好。在家裡很懂事,可是他卻開始偷東西。比如偷學校的彩色筆、奶奶家的電池、同學家裡的原子筆。當我問他為什麼這麼做的時候,他回答:『因為很好看,又很新。』」最後她問:「如何能夠在不把事情鬧大的情況下解決這個問題呢?」(延伸閱讀:當事情不如意時—如何提供孩子安撫與穩定)

我認為對於七歲的孩子,很難不把事情弄大。我希望稍微全面一些地回答這位女士的問題。她還有兩個女兒,其中一個比哥哥小一歲。

她很可能,即使是不自覺地,會把老大和老二看作是雙胞兄妹—也許兄妹倆自己也是這麼認為的。

只比妹妹大一歲的哥哥,對性別差異的意識一定來得比較晚,因為孩子大約是在三歲左右開始發現性別差異。當這個男孩一歲的時候,有可能大家都非常喜歡他的妹妹,那個「新生兒」。

當時這個男孩容忍下來了,可是現在卻需要做出反應,他需要「好看的、新的」東西來讓自己感到更受到重視,他想比妹妹更好看、更重要。然而七歲,應該是已經知道群體生活的年紀,偷竊行為就變得嚴重了。這位女士沒有對我們說她是否跟孩子的父親談過這個問題。

總之,不管有沒有,

我認為都應該帶著孩子去歸還偷來的東西。

也許孩子到時候會躲在母親身後,還是要帶著孩子一起去。

母親不要在學校老師面前、被偷的孩子家人面前,或奶奶外婆面前過分地羞辱孩子,而是要對孩子解釋:「你應該和我一起把這些東西還給人家,因為你的手做了一件你這個聰明男孩的頭腦不應該去做的事情。

你還小的時候,看到妹妹沒有『小雞雞』,她很漂亮,我們都很喜歡她。也許你曾經覺得自己沒有她好看。不過現在你應該感覺到你不可以也不應該拿別人的東西。假如別人拿了你的東西,你也不會高興的。」對孩子而言,另一個重要且見效的事,是對他們說:「聽好了!要是有人敲門,來了個警察說:『太太,我剛剛逮捕了您的丈夫,因為他是小偷』,或者『太太,我來逮捕您,因為您是小偷』,你會怎麼想呢?你會覺得很羞恥。(延伸閱讀:當孩子學壞了,爸媽該怎麼辦?3個步驟引導孩子做出不同選擇)

那麼,我做為你的媽媽(或者你的爸爸),我(或我們)也會因為家裡有個做壞事的家人而感到羞恥。你已經不小了,一定要改正過來,要管好自己的手,當你想偷東西的時候,就把手放到自己的背後。不久之後你就可以對我說:『媽媽,我戰勝了想偷拿東西的手了!』所以,還是應該稍微把事情『鬧大』一下」。

另一方面,一個小孩子能夠分得清「拿」與「偷」的區別嗎?

完全分不清。

兩、三歲的孩子去超市時,常常會在超市裡面用手拿所有自己搆得到的東西。這沒關係。可是這時候是否就應該試著讓孩子了解自己不應該隨便拿東西呢?

從孩子很小的時候開始,就有必要認真對待這件事情。不要扇孩子耳光(永遠都不應該羞辱孩子)要說:「我敢肯定,你又被自己的手給矇騙過去了,就像小狗的嘴見到東西就咬一樣,你讓自己的手什麼東西都拿。不要再讓手這麼做了!女生、男生都要管好自己的手。」然後再把東西還回去。(延伸閱讀:當小孩老是用不聽話來得到負面關注時,父母該怎麼辦?)

就算還東西這件事情會讓母親很難為情,她還是必須這麼做。

這裡有另一封來信,信的開場白寫得很好,是關於對待孩子通常應該抱持的態度。來信的女士寫道:「重要的是要有這樣的觀念:那就是孩子不是屬於我們的,孩子是屬於社會的,在未來的十多年裡孩子將成為社會的一分子。」

一個獨立自主的孩子,培養得尊重自己也尊重他人,

就會很快地樹立起對世界的責任感。

因為孩子不快樂才會偷竊,所以要用補償的方式來讓孩子知道我們愛他。

另外,就算孩子偷東西,也要讓孩子感受到自己是被愛的,這當然是很好的,沒有比這更好的了:正因為有愛,孩子才會慢慢適應成年人的生活與律法。

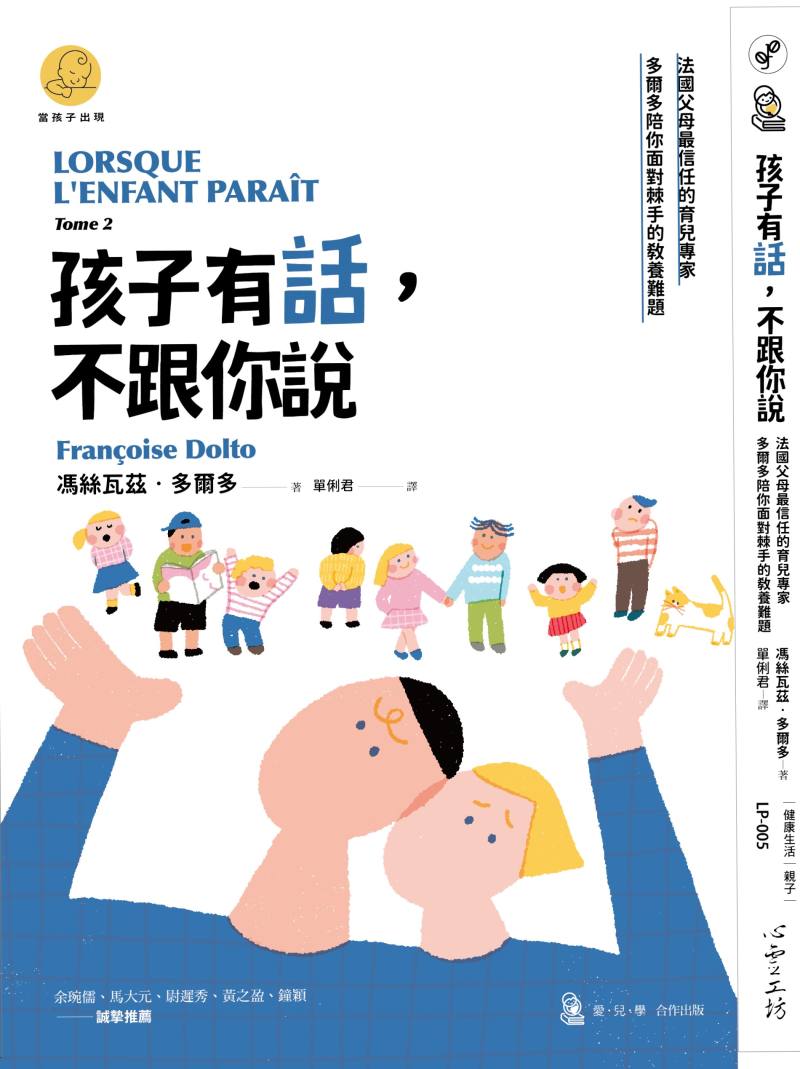

本文摘自《孩子有話,不跟你說:法國父母最信任的育兒專家多爾多陪你面對棘手的教養難題》

你可能還會想看…

「交朋友其實沒有想像中簡單。」—幫助孩子幫助孩子結交新朋友、照顧同儕關係

作者介紹

馮絲瓦茲‧多爾多(Françoise Dolto, 1908-1988)法國著名的小兒科醫生、兒童精神分析學家、親子教養專家。1908年11月6日出生於法國巴黎一個信仰天主教的保守富裕家庭,十六歲時不顧母親反對毅然參加高中會考繼續學業,進入醫學院成為兒科醫生後,又因緣際會投身兒童精神分析,與拉岡等人共同建立了巴黎佛洛伊德學派,將精神分析引入醫學和兒科學領域。

與同時代的兒童精神分析師梅蘭妮‧克萊恩相比,多爾多進一步將精神分析擴展至胎兒期。她將胎兒視為一個完整的語言主體,認為胎兒即具有交流的欲望和表達的能力,並堅持應與他們平等地對話交流。同時,她也十分重視對女性性欲問題的研究,不僅細緻探討了女孩在前伊底帕斯期的心理狀況,還十分強調作為規範者的母親的作用。