文|曾心怡臨床心理師

編|Leah

有時我可以平靜地做事,有時我還帶著餘慍。

這是雙寶媽的⼀天的結束,也是很多媽媽到了晚上熬著⾃由的⼼聲。

上個世代⽣育的孩⼦多,有時⼀家⼦就像⼀個村莊⼀樣,就這樣⼀起長⼤。然⽽長⼤後,仍會有很多延續到成年的故事:有些是對於⽗⺟忙於⽣計無法陪伴的遺憾,有些是因為出⽣序背負著家中重擔的不平感受,也有些是⼀路以來被迫和⼿⾜相較所產⽣的⾃卑感。

關於原⽣家庭的故事,總是得花⼀輩⼦去訴說。

⽽已經長⼤成為⽗⺟的我們,在照顧孩⼦的過程中彷彿都有兩條時間軸在流動,⼀條是現在我們與孩⼦的互動,另⼀條是在⼼裡我們和原⽣家庭互動的成像,映照出我們想要給孩⼦的,也閃避著我們不想要給孩⼦的。

這兩條軸線中存在著很多教養議題,如何和⼿⾜好好互動,就是其中之⼀。

關於我們家兩個兒子之間的手足互動

和很多的媽媽感覺⼀樣,我們家的孩⼦也是俗稱的『夭飽吵』,各式各樣的狀況都可以變成他們拿來爭執的點,舉凡超線、這是誰的東⻄、你不要管我…不勝枚舉。

在⾃⼰情緒狀況好的時候可以很平靜地聽他們爭執的內容是什麼;然⽽在⾃⼰⼼裡也很煩亂的時候,對於外在的刺激忍受度就會下降,我們第一個反應就會是『壓制』—他們不要吵了,我就可以感覺比較好;第⼆個反應是:現在不教他們規矩,以後就會沒有規矩—這是成長過程中,所接收到的概念⽽形成的快速反應。(延伸閱讀:「怎麼引導小小孩發展出處理衝突的能力?」—RIE教養法實戰篇)

面對衝突我們可能會出言喝斥,

於是孩⼦所學習到的就是『吵架會被罵』,

但並沒有辦法在這個過程中

學習到如何認識自己的情緒,

以及如何調節自己的感受與⾏為。

然而我們其實知道,這才是能陪著孩⼦長⼤的情緒智能。

處理手足競爭,爸媽要面對的第⼀個絕對是自己

我們⾝為⽗⺟,不可能一直處在剛剛好的情緒,因此在陪伴孩⼦與處理⼿⾜競爭上我們要⾯對的第⼀個絕對是⾃⼰。作者蘿拉.⾺克罕博⼠在《讓手足成為一生的朋友:做個平和的父母,教出快樂的小孩。與孩子的情緒對焦二部曲》講了三個在和陪伴孩⼦的要點:

1、調節我們的情緒。

2、與⼩孩保持連結,即便我們正在設立限制,或⼩孩情緒很差時。

3、提供指導,不要控制或懲罰⼩孩,透過增進⼩孩情緒智商的能⼒,為⼩孩設立帶有同理的限制,來⽀持他們逐漸精熟、掌握各種能⼒。

我們家的兩個孩⼦都已經上⼩學了,有⼀天我發現,他們從來沒有跟我說過不公平的問題。要說我對他們真的都很公平嗎?那並不可能。

當孩子在表達不公平的時候,是真的在表達要公平嗎?

我覺得孩子在表達

不公平時是在說:

『我希望爸媽更能夠回應我的需要。』

而不是要一模一樣的公平。

從弟弟出⽣以來,我⼀直在思考我與孩⼦們各⾃進⾏連結的⽅式。哥哥特別喜歡被看⾒,弟弟喜歡無厘頭地玩耍,兩個⼈都喜歡和爸媽抱抱聊天,那我就找時間去回應他們各⾃不同的需求。(延伸閱讀:心理師媽咪系列 | 孩子難搞時,爸媽該怎麼辦?)

就如同作者所提到的:

催化良好的手足關係,

最重要的是分別與每個孩子

經營深刻的滋養的連結。

研究顯示:如果你與每個孩子都擁有好的關係,他們之間的關係會較好。

隨著孩⼦逐漸長⼤,我們也逐漸老去,有⼀天我們終將離開,⼿⾜將會是孩⼦⼈⽣中最特別的夥伴。容我稱呼這本書是⼿⾜關係處理的寶典,因為書裡羅列了眾多在陪伴孩⼦過程中會遇到的情境,一步步帶著我們理解,也帶著我們處理。

也許⼀開始練習起來並不容易,但請給⾃⼰⼀些時間,如同孩⼦的成長也沒有捷徑,但每⼀吋⾜跡都將會有它的意義。

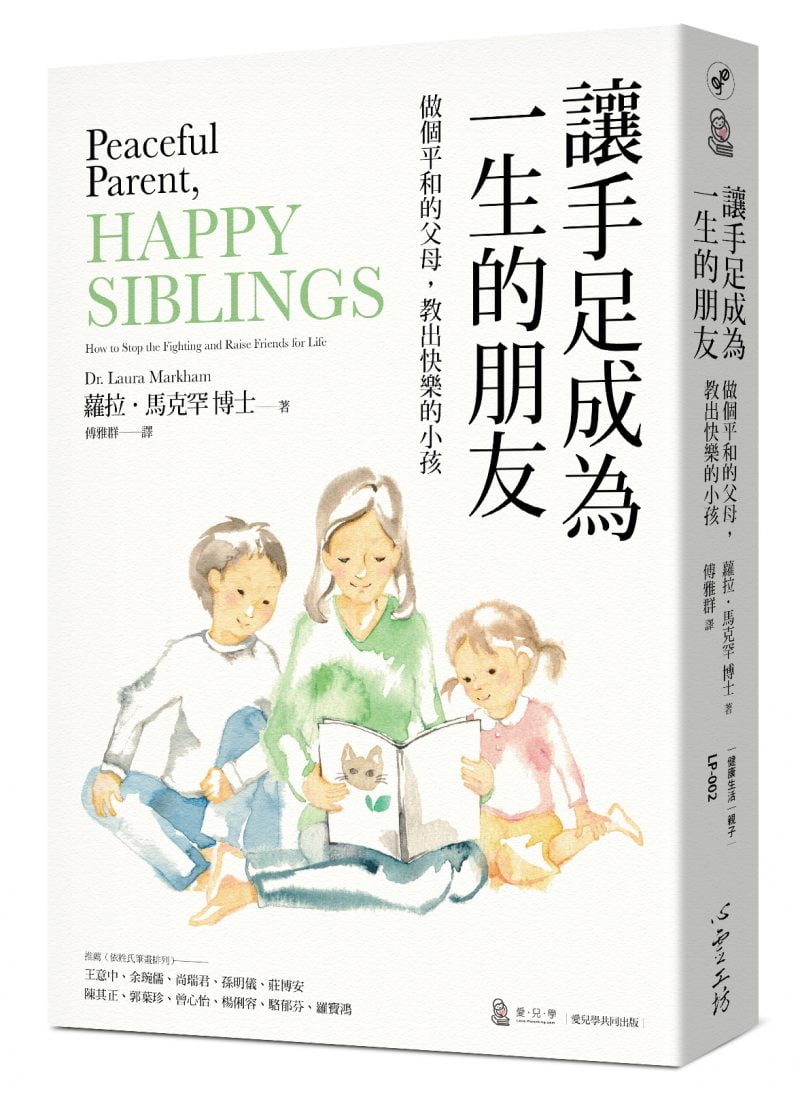

《讓手足成為一生的朋友:

做個平和的父母,教出快樂的小孩。與孩子的情緒對焦二部曲》

作者:蘿拉‧馬克罕博士 (Dr. Laura Markham)

譯者:傅雅群

出版社:心靈工坊

******************

【購買本書】

TAAZE https://pse.is/txsey

心靈工坊 https://pse.is/wynz2

你可能還會想看…

「為什麼都要大的讓小的!?」(上)—手足衝突時,爸媽做到這9點能幫助孩子學習健康的寬恕

手足常吵架、打架怎麼辦?專家教你怎麼預防跟介入孩子的爭執(上)

作者介紹:

曾心怡臨床心理師。主持粉絲專頁:心理師的媽寶研究室。從醫學中心到社區,從女人到母親。專長動力取向心理治療,住在有梗的男生宿舍,喜歡明亮且自在地生活著。