文|麗莎·瑪基雅諾 (Lisa Marchiano)

譯|傅雅群

答案是:有的。這篇文章裡,讓我們一起坦誠地討論這件事吧。大多數時候,無論我們對於要成為父母感到多麼猶疑,一旦寶寶誕生了,我們就會調整心態,也開始發現我們再也無法想像沒有孩子的生活。

然而,情況並不總是如此。

對於生孩子,偶爾萌生一種後悔的心情,這並不罕見。尤其是在困難的時期,養育孩子變得痛苦而沈重時,我們難免會想著要是當時不要選擇這條路那就好了。不過,如果是更持久不退的遺憾感呢?(延伸閱讀:「崩潰小孩一出現,我的理智就斷線…」—一起學小孩人生中的大功課:情緒的自我調節(上))

依附關係

成功的養育有賴依附關係,作為哺乳動物,相互依附是我們的天性,我們的孩子也是如此。就像一個物種要能延續有賴於許多其他的行動,培養依附關係應該帶來一種美好的感受。如果一切順利,那麼成功照顧好孩子應該會讓我們感到有能力感,讓我們在做這件事時感到快樂。於是產生一個正向循環,我們有動力去與孩子連結,而連結了又讓我們產生進一步的動力。

相反地,如果養育孩子的過程像場戰爭,我們可能會發現自己陷入了惡性循環。照顧孩子是很掙扎的、也得不到回饋。如果我們感覺自己沒有能力做到,可能會引發很大的羞愧感,這往往會讓我們想迴避自己的孩子,而反過來又讓我們更難與孩子建立關係。唯有扭轉這樣的循環,我們才能正常發揮,再次享受與孩子的互動。如果我們在很長一段時間內都找不到連結的方法,那麼我們可能會後悔成為父母。(延伸閱讀:跟寶寶建立親密的依附是最符合人類天性發展的方式—7個親密育兒的小訣竅!)

《被調包的孩子》(Changelings)

這類孩子被調包的童話故事描繪了這種心靈處境。在孩子被調包的故事中,母親也許只是離開她們的孩子去打水,回來後便發現原本那個紅潤可愛的小寶貝不見了,取而代之的是一個乾巴巴、壞脾氣的嬰兒。當母親不在時,小精靈來了,偷走了原本的嬰兒,留下一個四不像的小生物。

有些學者們認為,這類故事可能解釋了畸形、發育不良或患有疾病孩子的處境,或者成為虐待或拋棄有障礙孩童的正當理由。然而,從心理學的角度來看,這些故事描繪了當我們與孩子關係不好時,我們對孩子可能會變得如何鐵石心腸。

後悔

有時候感覺到依附較深,有時候則依附得較淺,這是很正常的。不過當缺乏依附成為一種慢性的、持續的狀態時,我們便無法享受育兒的過程了,育兒可能變得一點都不有趣、不快樂、也沒有回饋感。也許我們對孩子還是有一份責任感,但沒有任何樂趣,這將讓我們把育兒這件事完全只當成一種負擔。神經學家會稱這個狀況為「受阻照顧」(blocked care)。

很多情況會引起慢性而長期的受阻照顧狀態,會漸漸讓我們感到後悔。特別是在新生兒的階段,父母難以建立起照顧孩子的能力感與連結感,便很容易發生這種狀況。巨大的壓力——例如在生下孩子後的貧困、健康狀況不佳等——也可能是導因。如果形成了一種母親才是主要照顧者的模式,而父親便沒有機會去找到與寶寶連結的方式,那麼父親便往往有困難與孩子建立依附關係。(延伸閱讀:新手爸爸,你知道自己對小孩有多重要嗎?在兒童依附關係裡爸爸是關鍵要角!)

好消息是,與孩子建立依附關係是沒有時間限制的。如果我們沒有立刻找到一個舒適的、有連結的方法,這不代表我們永遠做不到。有些父母在孩子嬰兒階段感到非常困難,不過後來便開心地摸索出自己的方法。

孩子被調包的童話故事可以指引我們,幫助我們學習克服受阻照顧的狀況。在童話故事中,要解救嬰兒、並將調包過來的嬰兒送回他原本居住的精靈世界,常常要使出一個有趣的伎倆。利用我們的遊戲心與幽默感,可以大大扭轉受阻照顧的惡性循環,並幫助我們與孩子建立連結。(延伸閱讀:「爸媽與孩子保持連結到底有多重要?」—親子依附關係會深深影響孩子一生的「安全感」。)

小編後記:

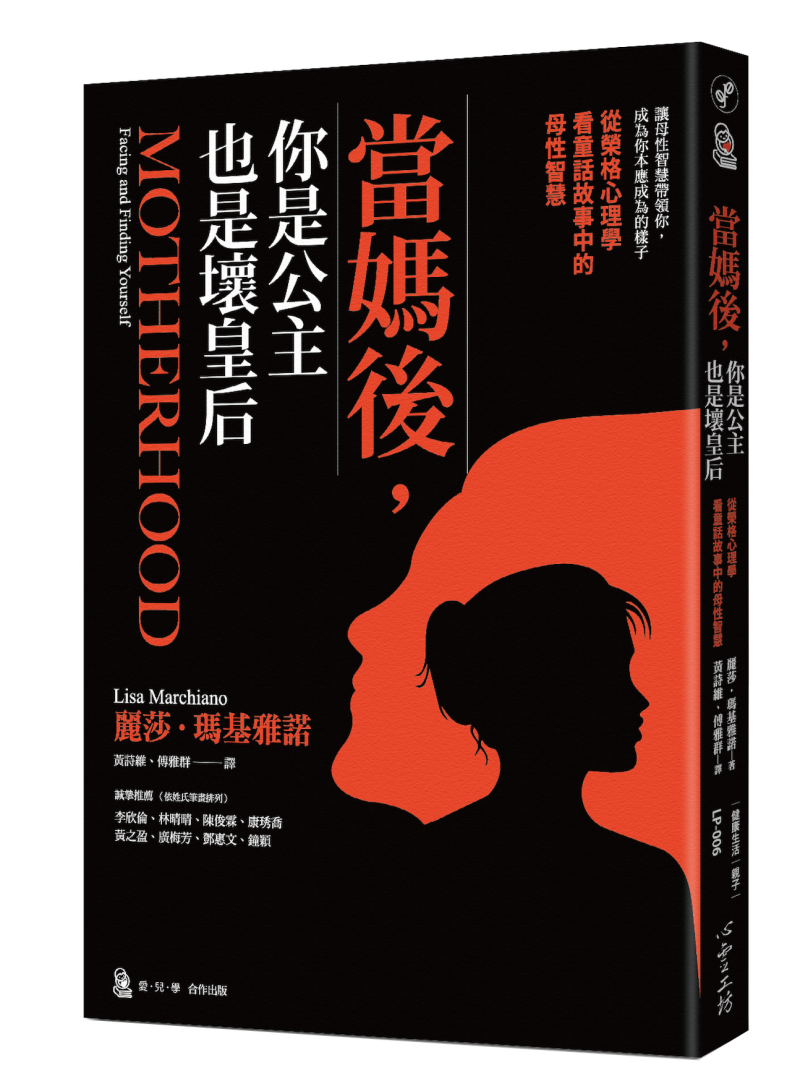

麗莎·瑪基雅諾的中文新書《當媽後,你是公主也是壞皇后》已於2023年5月由心靈工坊出版。

你可能還會想看…

當你越理解自己成長的生命故事,和孩子之間的依附關係就有機會變得更健康!