文 | 馮絲瓦茲‧多爾多

譯|單俐君

然而,她還是寫道:「生活實在不容易。

日常生活裡會疲憊,會煩躁,有的時候在孩子面前,

我覺得都快要沒辦法自我控制了。」

她想請教的是:「您認為所有的母親都會出現情緒失控的時候嗎?這對孩子有害嗎?」

這主要還是跟母親的個性有關:

母親不可能因為有了孩子,就改變自己的個性。

有時候如果孩子讓母親生氣了,母親應該對孩子說:「你看吧,今天我發火了!」聽到這樣的話,孩子是會理解的,因為孩子很快就能直覺感受到發生了什麼事情。等到母親氣消了以後,應該對孩子說:「你看,我剛才發火了。」

尤其應該避免的是,母親千萬不要在生氣之後,為了抹除剛才糟糕的狀況,就去親吻擁抱孩子,而是應該用更溫和的語氣跟孩子說話,然後兩人一起一笑置之。無論如何,母親不應該因為自己的暴躁,而全然去責怪孩子一個人。

暴怒後親吻孩子是沒有用的;

因為孩子不會理解母親突然粗暴後,

隨之而來的擁吻。

這時侯,最得當的做法終究還是以說話溝通,因為無論是生氣地抓緊孩子或者是親熱地抱緊孩子都太過於動物化了,而比較不近人性。(延伸閱讀:如何成為快樂的父母?4個好習慣讓你快樂育兒)

卻願意讓孩子看到自己做錯了,您認為她在孩子眼中的形象會不會變得偉大起來呢?」

這位母親想知道孩子又會如何評價她呢?

原則上,對孩子來說,自己母親做的都是正確的。不過,做母親也不要驚訝,兩、三歲的孩子會有發脾氣的時候,或者會說出令人不愉快的話。這時候,母親可以笑著對孩子說:「哎呀!你怎麼和我一樣,動不動就發火嘛!」

對,這沒有錯。但是大人不應該對孩子說:「我錯了。」而是應該說:「我剛才生氣了。」這位母親可以再說一句:「對不起。」其實孩子總是願意原諒自己父母的。(延伸閱讀:「我很擔心如果自己犯了錯,會變成孩子的家庭創傷。」—當爸媽可以面對錯誤,往往會成就更好的關係。)

關於這個問題,我這裡有個既幽默又讓人印象深刻的案例。一位女士給您來信寫道:「我有一個兒子,今年十三歲。在他五、六歲的時候,有一次當我正在糾正責罵他犯錯的時候,他竟然放聲大笑起來,實在讓我氣到了極點,真想殺了他。一段時間之後,我讓自己冷靜了下來。我們坐在床上,我問他剛才為什麼大笑,他對我說:『媽媽,如果妳可以看到自己生氣的樣子,妳一定會是第一個笑出來的……』其實,我想我們生氣的時候一定都不怎麼好看。現在,孩子已經十三歲了,每當我想懲罰他的時候,就會跟他說:『跟我來,應該是去照照鏡子的時候了!』接著,自然就不生氣了,我們會一起大笑起來……」

他們母子能夠在關係緊張的時候增加點幽默感,真是太好了。

總而言之,這個孩子幫助母親克服了憤怒。

另外一封來信與您之前解說過的事情正好有點相反,問題是:

「怎麼去回應一個會妒忌兄姊的弟弟(或妹妹)呢?……我有三個孩子,

兩個女兒分別是十二歲和九歲,還有一個三歲的兒子。

可是,無論姊姊做什麼、說什麼或者得到什麼,這位九歲的女兒總是妒忌姊姊。

我向您們保證,為了做到公平公正,一切能做的我都做了。

可是這個孩子從來沒有滿意過,她超級敏感,只要有一點點不順心,

都可以演變成一場又哭又叫又生氣的災難。可是她偏偏認為我們都不夠愛她,而且還要離家出走。她非常獨立,讓她乖乖聽話簡直太難了。應該怎麼辦呢?」

可以肯定的是,這個小女孩正在一個困難的處境裡。她是家裡的老二,和姊姊一樣是個女孩;所以,她總是渴望能跟姊姊並駕齊驅。弟弟出生以後—家裡的第一個男孩—弟弟的出生對父母來說,就像另一次全新的體驗。然而因為她和姊姊性別相同,因此對父母來講,等於重演了已經熟知的情況。我想,主要是從弟弟出生以後開始,這個女孩的嫉妒心才變得讓自己痛苦。(延伸閱讀:「你看哥哥都沒有像你這樣!」—7個原因告訴你為什麼該停止評價手足互動)

雖然母親想盡辦法希望做到公平,

其實正好錯了—對孩子來講,是沒有「公正」可言的。

在孩子眼中,只要他沒有一切,都是不公平的。母親要是這麼說就會好很多:「是啊,你說得對,我不公平,我就是很不公平。或許妳在這個家裡真的不快樂!」母親要單獨和二女兒談一談,不要當著姊姊或是弟弟的面。

也許父親可以和母親一起跟這個孩子談一談,可以對她說:「如果妳真的很不開心……我們去和妳父親商量看看,能不能花點錢送妳去寄宿學校。對我們來說,這是一大筆開銷,不過,要是妳在那裡能夠真正開心的話……我們會考慮的…… 」

不用努力希望做到公平,因為世界本來就不公平。

我們也可以給孩子講講另外的例子,像是:「妳知道,有的地方總是陽光燦爛,有的地方總是陰雨綿綿,也許妳就是想去『別的地方』吧,因為妳不開心。」尤其是,應該特別指出她和姊姊不同的地方。(延伸閱讀:心理師媽咪系列 | 小孩吵架的處理重點不在一模一樣的公平,而是在親子連結)

只有凸顯孩子之間的不同,才能幫助孩子認清自己,

而不是把自己同化成另外一個人。

當然也要指出孩子的優點,比如說,要買裙子或絲帶等小東西的時候,母親可以分別小聲地問每個孩子,別讓姊姊或妹妹彼此聽到,去問她們各自喜歡什麼顏色……鼓勵每個孩子去想一想自己的喜好,然後再告訴母親自己的選擇。否則,老二總會認為老大選的就是對的,或者是老大選的總是比較好。這個女孩依賴性太強了,才會因為嫉妒而受折磨;她只不過是裝作很獨立,但事實並非如此。

依賴性和嫉妒心一樣,

都是來自一種自我價值不足的(假想)感覺。

母親的職責,就是讓每個孩子意識到個人的價值。

因為,妒忌另一個自己永遠無法模仿的對象,總是痛苦的。

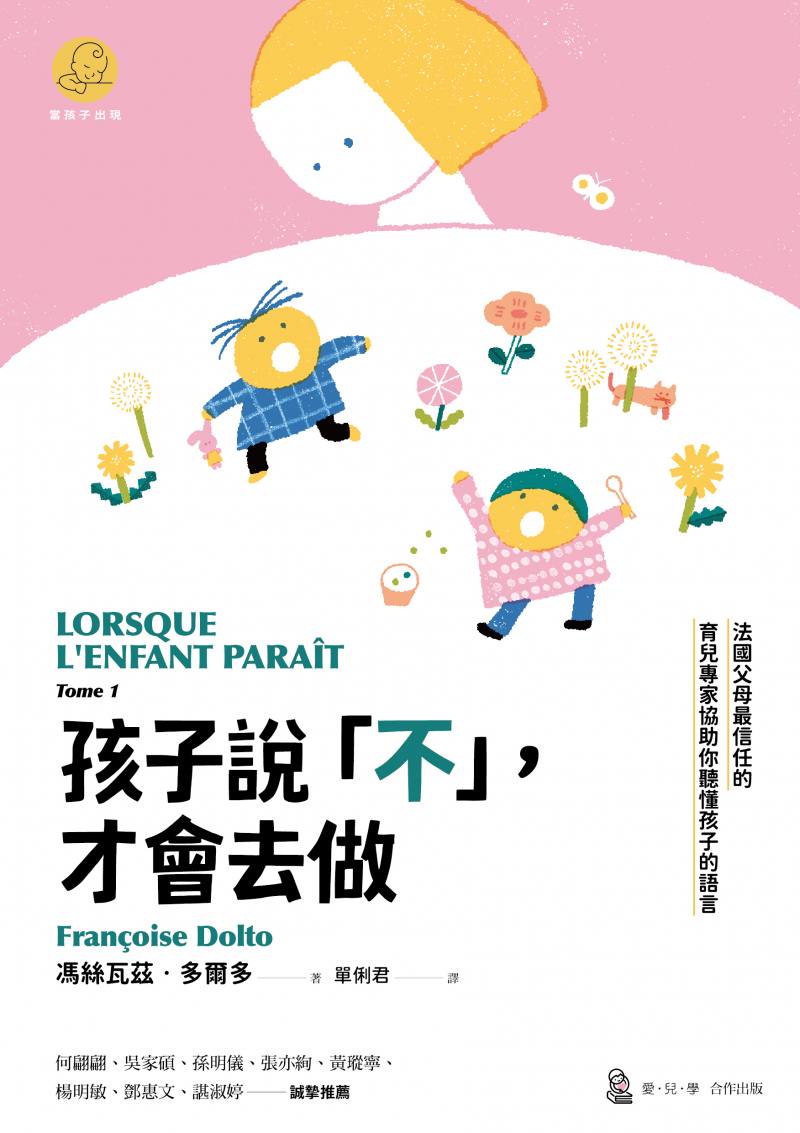

本文摘自《孩子說「不」,才會去做:法國父母最信任的育兒專家協助你聽懂孩子的語言》

博客來

TAAZE讀冊生活

誠品

金石堂

心靈工坊

你可能還會想看…

怎麼教孩子分享和禮貌?若你想好好與孩子溝通,最好放下「父母話」

作者介紹

馮絲瓦茲‧多爾多(Françoise Dolto, 1908-1988)法國著名的小兒科醫生、兒童精神分析學家、親子教養專家。1908年11月6日出生於法國巴黎一個信仰天主教的保守富裕家庭,十六歲時不顧母親反對毅然參加高中會考繼續學業,進入醫學院成為兒科醫生後,又因緣際會投身兒童精神分析,與拉岡等人共同建立了巴黎佛洛伊德學派,將精神分析引入醫學和兒科學領域。

與同時代的兒童精神分析師梅蘭妮‧克萊恩相比,多爾多進一步將精神分析擴展至胎兒期。她將胎兒視為一個完整的語言主體,認為胎兒即具有交流的欲望和表達的能力,並堅持應與他們平等地對話交流。同時,她也十分重視對女性性欲問題的研究,不僅細緻探討了女孩在前伊底帕斯期的心理狀況,還十分強調作為規範者的母親的作用。