文 | 萊因哈德.溫特

譯 | 任潔, 王皓潔

「爸爸媽媽,我還需要你們的帶領。」—不要太早把孩子當成夥伴(上)

用信任與正向的關係,鋪墊引導孩子的路

一個目標明確、沉著穩重的成年人,將會非常樂見小男孩逐漸長大,彼此的優勢差距開始縮小。(延伸閱讀:「為什麼我總是對自己不滿意? 」童年信念可能形塑了你的自信心。)

在許多方面,孩子甚至會後來居上(例如在行動電話或電腦的操作方面),一個領導型的家長會相當自豪。

被帶領的男孩會從這段關係中受益,但要他們心甘情願的跟隨,還要有足夠的信任。從這點看來,唯有一段安全、正向的關係,才能讓家裡的小毛頭心甘情願跟著走。

在理想情況下,你不需要強迫他做任何事,但你必有過人之處,才能讓孩子認同。另外。一些自戀、以自我為中心的人,往往會強調親子間的階級差異,並且任其發展。說實話,這種人不適合成為領導者。(延伸閱讀:「他以前都很乖,為什麼現在變得那麼愛頂嘴?」—當孩子學會獨立思考)

人是一種個體化和社會化的存在,教育不僅要關心個人的發展,也要重視社會的未來。為此,我們不可避免的必須接受「教」與「學」這種不對等的關係。

適當的引導,帶男孩找到歸屬感

現在,強制性義務教育成為許多男孩行為問題的導火線,相較於女孩,更多男孩試圖逃離這種教育體制,例如經常曠課。

很顯然,多數男孩都不願意進入這種不對等的關係,更遑論從中被帶領或指導。這是人類的天性,當然也會因人而異,不同人生階段會有不同的改變。(延伸閱讀:「怎麼養出性格穩定又健康的小孩?」—從艾瑞克森的社會心理發展論看6-12歲的成長任務。)

童年時期,孩子需要的引導會多一點,到了青春期,這樣的引導又變得不太明顯。

但是,即便成為了青少年,男孩仍希望讓父母快樂,而他們也真的會在父母不開心時感到痛苦。男孩希望自己是有用的人,並且是為了一些人存在、成為社會有價值的人,至少在青春期中期會特別在意這些事。

有些男孩社會化的特質比較不明顯,即便如此,他們依然是這樣的人——當你看到他們如何參與社會活動;當你看到年長的男人如何保護年幼的男孩;當你看到一個問題男孩完成養老院的服務驕傲的微笑,我們就能理解這意味什麼。

即使是有嚴重行為問題的男孩,我們也可以在他們身上看到,對於工作、婚姻、孩子、公寓和好車的強烈渴望。

男孩需要歸屬感,也需要學習如何生活。為了在社會上找到立足之地,他們必須不斷挖掘自己的潛能、不斷成為更好的自己。

因此,他們願意學習尊重他人的需要,也學習接納自己對他人的感受(包括父母和老師)。而且明確、充滿愛的引導,正好能回應男孩對這些學習的渴望。(延伸閱讀:「學習當自己人生的主人」—說話權、選擇權與承擔責任的練習(上))

總結來說,男孩需要這樣的領導者:希望男孩健全發展並從中受益的人、能幫助男孩成為他自己的人。

只不過,這件事有個棘手的關鍵,那就是只有在令人信服的情況下,領導力才能發揮上述作用。沒有任何男孩,會僅僅因為某個人的角色(父親、母親、老師)而自動屈服;也沒有任何一個男孩,會從學識經驗豐富,熟悉一切規範卻毫無生命力、也缺乏愛的帶領者身上,被激起真正的興趣。

對男孩來說,成功的帶領必須明確且果斷,展現出值得信賴、具有吸引力的領導風範。唯有這樣的帶領,才能得到男孩發自內心的認同。

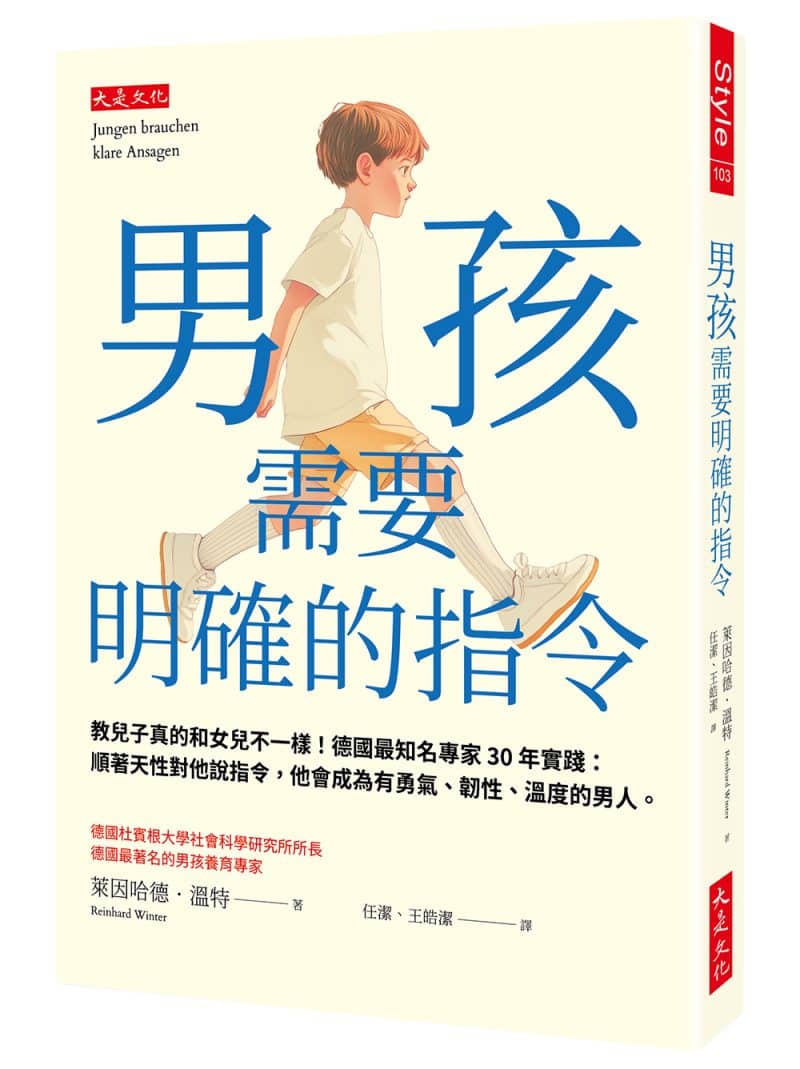

本文摘自:男孩需要明確的指令: 教兒子真的和女兒不一樣!德國最知名專家30年實踐:順著天性對他說指令,他會成為有勇氣、韌性、溫度的男人。

出版社:大是文化

博客來連結:https://www.books.com.tw/products/0011020693?srsltid=AfmBOoq4WGakW-Z4fiBCLnOFS9svWjZxRnmoknlJUMuQH4BUuehzJq4l

「爸爸媽媽,我還需要你們的帶領。」—不要太早把孩子當成夥伴(下)

「怎麼面對暴走小孩?」—孩子情緒失控時,需要的不是暫時隔離,而是與人的連結。

作者介紹

萊因哈德.溫特(Reinhard Winter)

德國知名男孩教養專家、德國杜賓根大學(Eberhard Karls Universitaet Tuebingen)社會科學研究所所長。在男孩和男性問題諮詢、研究以及社工從業資格評估方面具有豐富經驗,並長期為學校或社會機構提供青少年、性別議題的諮詢。同時也是暢銷書作者,備受家長、兒童心理諮詢師、教育工作者的好評。