文 | 犬山紙子

在思考女兒的學業和工作時,在「想保護她」、「不希望她吃苦」之餘,因為是同性,總覺得有那麼一瞬間,會混入「家長自我實現」的成分。

那條界線很模糊,例如我「為了女兒好」,有讓她上英語線上課程。但你很難說我完全沒有摻雜任何「我以前也想學英語」、「我也曾想去國外工作看看」的成分在裡面。

父母的期待如何悄悄變成負擔

許多事件都顯示,家長過度地「為了孩子好」,反而容易造成孩子心理或身體上的傷害。為了避免那樣的情況發生,我們該如何思考這個問題呢?(延伸閱讀:「為什麼孩子就是不把食物吞下去?」—父母全心全意的關愛,在孩子眼中竟成了控制(上))

上野:我常常覺得父母滿殘酷的。孩子拿考卷回家報告說「我考了一百分喔」,這時父母會說什麼呢?「好棒喔。那下次也要努力考一百分喔。」父母們是否有意識到這種說法其實很可怕?孩子心裡一定想說:「這是我好不容易努力才得到的一百分耶,我根本不能保證下次也能考到一百分啊。」責罵孩子時,也有些父母會說「這麼簡單的事,還要我說幾次?」。尤其是菁英父母,往往會認為自己做得到的事,孩子也理所當然應該做到。

畢業於知名大學的夫妻,會認為孩子達到父母的程度是應該的,甚至希望孩子超越他們。你認為孩子達到父母學歷的機率是百分之百嗎?當然不是。那麼,沒達到的孩子怎麼辦?

若不只有一個小孩,父母還會在孩子間互相比較。人類是會比較的生物,會無意識地去排出優劣並說出口。這也會表現在對待孩子的行為上:「哥哥就可以,為什麼你做不到?」(延伸閱讀:「為什麼別人可以做得到,你卻不行?」—要靠比較,才能知道夠好?)

孩子會被父母比較,自己也會比較。這種情況在菁英家庭的孩子身上更常見。如果一直被以狹隘的標準評斷為「不合格」,內心就會被逼到絕境。 (延伸閱讀:在比較與肯定之間:從8-9歲孩子對讚美的反應,理解學齡期孩子比較時的真實需求(上))

比較本身並非壞事,問題在於父母以單一的價值觀來劃分優劣。其背後的根源來自於新自由主義的價值觀,口口聲聲說「為了你好」,其實是希望孩子能在競爭中勝出。

一旦太超過,現在我們稱之為「過度教養」,這是一種以「為了你好」為名的虐待。當那些孩子發出悲鳴並逃離這個狀況時,就創造出了AC(成年兒童,Adult Children)和「毒親」這些新詞彙。

但是,父母並不這麼認為,他們會覺得「我明明就為了孩子付出了這麼多」。(延伸閱讀:「我要當快樂的媽媽。」—過度的犧牲與付出不是愛,成為「做自己」的媽媽吧!)

例如,如果自己的孩子有不能工作的障礙該怎麼辦?那些有身心障礙的孩子,或是被逼到拒絕上學的孩子、有割腕自殘傾向的孩子,他們的父母在經歷各種掙扎後,最後都會說「只要活著就好」。關於孩子,我一直都是這麼想的。

犬山:真的,活著就好,活著是最重要的。我現在才明白,我的價值觀深受自我責任論 17的影響。

「只要用對栽培方式,就可以養出任何理想的孩子…嗎?」

接下來,我也請教了長田。

長田:我非常小心不要透過孩子來實現自我。理由很簡單,因為孩子是與我不同的個體,有不同的人生。我不喜歡讓孩子代替自己實現自己的夢想,或是將自己沒能完成的事強加在孩子身上。與其讓孩子背負這種重擔,倒不如在自己能力範圍內努力去追逐夢想比較實在。

另外,我認為父母最好別抱著「只要用對了栽培方式,就可以養出任何理想的孩子」這種夢想。這種想法就是把孩子當成蔬菜一樣,覺得只要給予好的肥料和土壤,就能長出好的蔬菜。(延伸閱讀:「教養專家真的都做得到書上寫的?」—放過自己吧,其實教養不必糾結於最理想方式。)

就算父母認為自己是南瓜,所以孩子也一定是南瓜,但事實上,孩子可能是紅蘿蔔,甚至長成完全不同的蔬菜。越是對自己的人生感到後悔的人,越需要注意這條界線。

所以,不要問孩子「〇〇這麼聰明,將來一定想當醫生吧?」這種引導式的問題,而是不要多加干涉,好好觀察孩子現在對什麼感興趣、喜歡什麼。我常常訪問孩子。如果孩子喜歡偶像,我就會問:「你最喜歡那個偶像團體的哪一個成員?為什麼?」

珍惜孩子喜歡的事物,以及他們想成為的樣貌的那份憧憬,大人應該適度讓孩子分享,並理解孩子的想法,做到這樣的程度剛剛好。

讓孩子在選擇中發展出探索自我與追夢的力量

我住在國中升學競爭很激烈的地區,曾經有來家裡玩的小學生在七夕的短籤上寫了「克己」二字,讓我非常驚訝。「克己」是補習班老師教他們的口號,那些孩子為了讀書,犧牲了假日和睡眠時間。孩子本人或許是自願努力的,但我認為,比起「戰勝自己」,趁孩子小的時候培養他們與自己和睦相處,並察覺自己內心渴望的能力應該更為必要。(延伸閱讀:「怎麼讓孩子學得深?」—探索和觀察,是孩子最好的學習起點)

現在日本充斥著以升學導向服務及商品為中心的教育投資和過度的期望,社會會灌輸孩子「只要現在忍住不做任何想做的事,將來就會有美好的事物等待著你」、「現在的努力總有一天會得到回報」這種想法,讓他們養成延後追求自己樂趣的習慣。

不管是學習才藝還是讀書,只要父母和孩子都能樂在其中那就沒問題,但如果父母因為孩子沒有達到自己的期望而感到煩躁,那就是過度的徵兆。

我自己也被迫參加國中升學考試,比起在想玩的年紀被逼著填鴨式地學習,為了自己決定的目標而主動學習更讓我快樂。即使父母叫我讀書,我也提不起勁,反而會討厭原本喜歡的東西。我認為,目前這個逼迫孩童接受填鴨式的教育,充斥同儕壓力與補習事業的社會結構是非常有問題的。(延伸閱讀:研究指出過度控制的「直昇機教養」與孩子的行為問題可能有關)

犬山:尊重孩子的意願,照理說是很簡單的事,但在扭曲的社會結構的影響下,就會變得非常複雜。這不僅止於學習這個面向,孩子的夢想也是如此。雖然想不加思索地單純支持孩子做自己「想做的事」,但當中也有很多難處。

除了陪伴孩子之外,對孩子抱持興趣並試著了解他們是很重要的。如果父母從小就能對孩子喜歡的事物抱持興趣,或許孩子到了青春期也會願意和父母談論他們將來想做的事。(延伸閱讀:「這樣跟孩子聊天,越聊越聰明!」—想引發孩子的創造力,談話其實有訣竅!)

一起思考的專家們

上野千鶴子

社會學家、東京大學榮譽教授、政府認證NPO法人 Women’s Action Network(WAN)理事長。專攻女性學與性別研究,研究主題亦包括老年人的照護與關懷。

長田杏奈

美容作家。著有《美容是鍛鍊自尊心的重訓04(暫譯)》(P-Vine),負責編輯《Etcetera VOL.3 為我自己而存在的身體(暫譯)》(etc.books)。

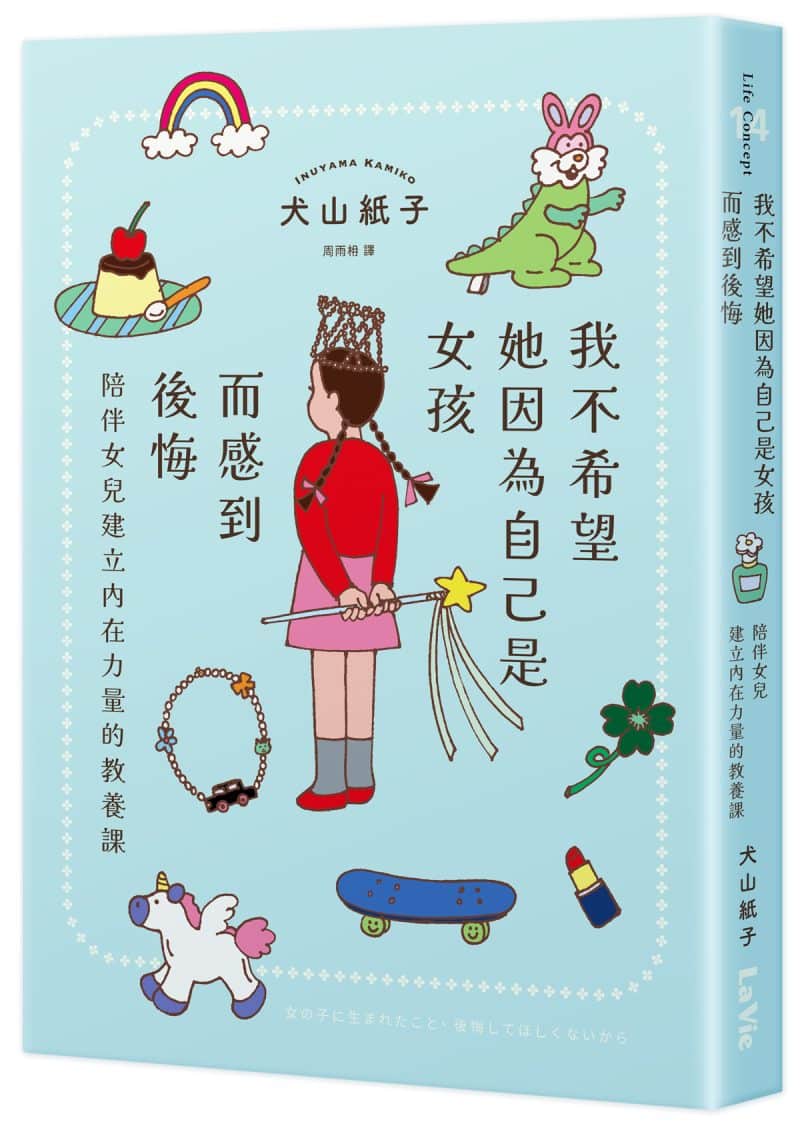

本文摘自:我不希望她因為自己是女孩而感到後悔:陪伴女兒建立內在力量的教養課

作者:犬山紙子

出版社:麥浩斯

博客來連結:https://www.books.com.tw/products/0011031467?loc=P_0004_004

「你跟孩子過度負荷了嗎?」—當孩子出現這些表現,其實是過度負荷的警訊(上)

「ADHD不只是過動?」—精神科醫師提醒:安靜的女孩,也可能在與注意力不足奮戰

作者介紹

犬山紙子

1981年生,插畫隨筆作家。曾任時尚雜誌編輯,後因照顧家人而離職,於2011年出版首本由部落格文章集結成冊的書籍。近期著作包括《或許,我真的想要孩子。》(私、子ども欲しいかもしれない。/平凡社)、《每對夫妻都有問題,每個問題都有解方》(すべての夫婦には問題があり、すべての問題には解決策がある/扶桑社)、《本以為是建議,結果竟是詛咒。》(アドバイスかと思ったら呪いだった。/ポプラ社)等。同時也活躍於電視評論與廣播主持領域。

2017年生下女兒。2018年,創立關注兒童虐待問題的組織「孩子的生命屬於孩子自己」,並透過群眾募資計畫 「孩子禮物」,為需要社會養護的孩童提供支援,同時致力於兒童虐待問題的防治與宣導。女兒可愛到讓她每天都無法抑制愛意,但也努力提醒自己要學會放手。因此,她透過與女性友人相聚、畫畫、吟詠俳句、閱讀與工作來調適自己。願所有孩子的權利都能被守護。