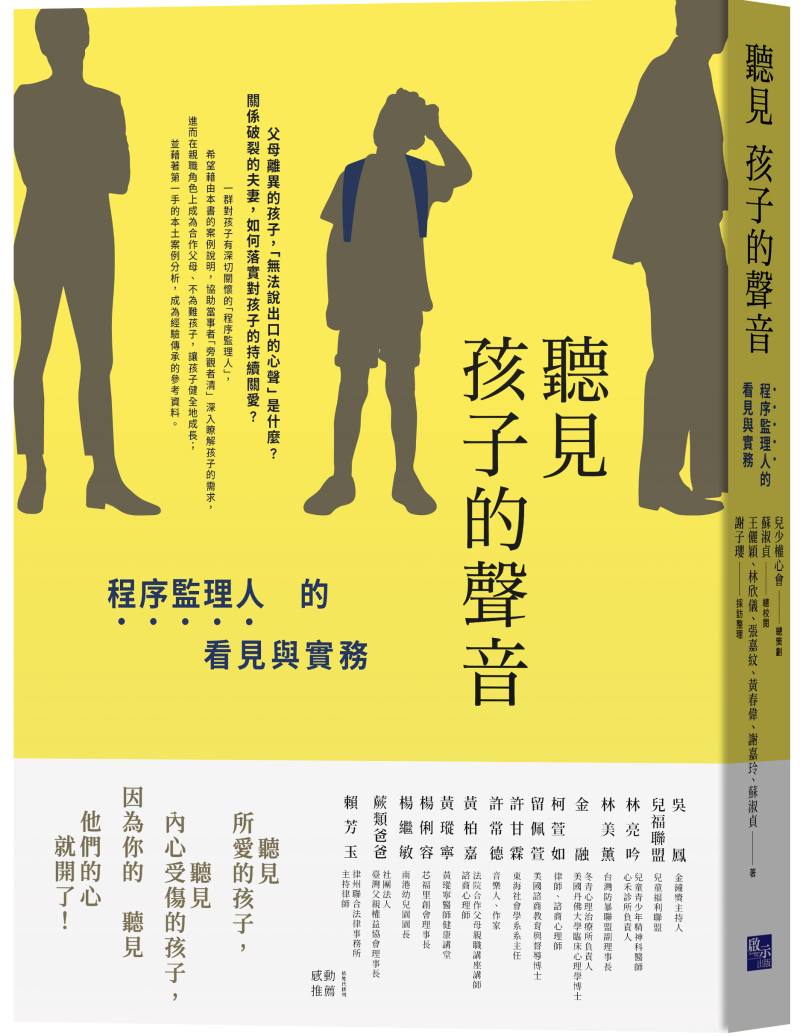

作者|王儷穎、林欣儀、張嘉紋、黃春偉、謝嘉玲、蘇淑貞

然而身為離婚的夫妻,卻常常不知道該做或不該做些什麼,

而當父母還在互相拉扯、彼此傷害時,對孩子來說,現實是如此殘酷,

以至於他們必須偽裝、防衛、封閉自我,才能無視心裡的傷痛。

而當傷痛無法避免,能否妥善處理,

就成了傷口能不能順利癒合、痛苦是不是日漸淡去,唯一且必要的關鍵。

面對家庭的分離,離婚的爸媽可以怎麼跟孩子說明呢?

以下是4個需要掌握的原則:

如果夫妻關係真的走到盡頭,「父母」這個角色不會因為婚姻關係的結束而跟著消失。因此,除了要調適自己的心情外,同時還要負起父母對於孩子該承擔的責任與義務,這絕對不是一件容易的事情。

或許有些父母會選擇什麼都不說,認為久了孩子就習慣了,或是大了就明白了,但這在孩子心中,只會產生很多猜測,增加了他們的不安全感。因此,向孩子說明「父母決定離婚」是很重要的事。(延伸閱讀:「離婚後重新練習一起當家長。」—保持交集、成為合作父母其實是為孩子留一條路)

告知的過程並不輕鬆、簡單,所以父母不需要苛求自己在孩子面前要表現得多完美,有時候父母的自在、真誠,反而能幫助孩子在當中坦露自己的感受與想法。下面原則可以提供父母參考。

一、依據孩子不同的年齡層、成熟度來說明

要依據孩子的年齡、對於語言的理解程度,選擇用孩子能明白的方式進行說明,如:國小以下的孩子,可能不懂什麼是「離婚」,此時就能用「爸爸、媽媽之後不會住在一起」來代替「離婚」一詞。其他更細節的注意事項,可參考第六章「沒說出口的話」的「關係處方箋」內容。

二、不隱瞞孩子已經知道的事,並創造一個可以開放談話的氛圍

若孩子已經知道父母離婚的原因、爭執的內容,此時,不需要幫對方或自己圓一個漂亮的理由,不需要將重點放在細節的說明上,也應避免只有單方面的說法,判定一方絕對的對錯,而全然否定一方的價值。這時候的重點在於營造一個讓孩子能提出疑問、表達內心想法的氛圍,父母可以藉這個機會聽聽孩子的感受,也能澄清孩子心中的誤會。(延伸閱讀:「你知道問題出在哪裡嗎?」—誤會,是親子感情最大的傷害 )

三、試著了解孩子的擔憂,並給予愛和照顧的保證

孩子在面對變動時,常擔心自己會不會被丟下? 也擔心爸媽是否就不愛自己了?甚至認為父母離婚是自己的錯,或是想著自己能做些什麼來挽回父母的婚姻。孩子內心充滿著複雜與焦急的情緒,因此,父母可以花些時間來了解孩子的擔憂,讓孩子知道父母的離婚與孩子的表現無關,並反覆地給予愛和照顧的保證。

要記得這些保證是需要反覆、持續不斷地說,且穩定做到關愛及照顧,如此才有機會讓孩子健康地成長。

四、告知孩子未來生活可能的變動

面對不確定的未來,會引發人的不安與焦慮,因此需要明確地讓孩子知道未來會如何變動。若孩子能表達意見,父母也可以聽聽孩子的想法、期待,給予適度的空間讓孩子能參與某些事情的決定,並且要讓孩子有時間與現在熟悉的人、事、物道別。

你可能也會想看…

「爸爸媽媽決定要分開了…」—離婚後,夫妻雙方可以怎麼合作、共同育兒呢?

Podcast|什麼是單親幻想?當父母不只是自己的事:如何建立健康的親子關係

作者簡介

兒少權心會(總策劃)

社團法人臺灣兒少權益暨身心健康促進協會(Taiwan Association for Wellbeing of Children and Adolescents, TACA;簡稱「兒少權心會」),由熟習處理家事事件的律師、臨床心理師、諮商心理師、社工師、精神科醫師、兒少職能治療師等各領域助人工作者共同發起,於2017年4月立案登記。

協會核心目標是希望提供跨領域資源整合服務給所有需要的家庭,保障子女最佳利益。期望我們能夠用與孩子同高的角度,傾身聆聽孩子的聲音。

王儷穎、林欣儀、張嘉紋、黃春偉、謝嘉玲、蘇淑貞(作者群)

我們是一群執業十年以上的臨床心理師,雖在不同的地方執業,但都有著與兒童相關的背景與專長,平時主要是進行兒童評估、治療的工作,十年前我們陸續參與了程序監理人的業務。我們擔任程序監理人年資,最資淺的有四年,其餘夥伴則有十年左右,且協助過上百件的程序監理人案件,有著豐富的經驗。

謝子瓔(採訪整理)

社會工作師,從事家暴、離婚等相關社工業務十餘年;目前為自由工作者。作品有:《合作父母與親子會面》(合著)、《小肺人的半肺人生》(文字作者)。