文|麗莎·瑪基雅諾 (Lisa Marchiano)

譯|賴敬云

有時候我懷疑這個世代育兒其實變得比以往任何時候都更加困難,因為無論走到哪裡都充斥著各路的專家建議。當然建議可能有所幫助。因為有些人的確在過程中找到了一些有用的方法,具備科學背景的專家可能會研究兒童和他們的行為,有的專家其實是心理治療師,已經有許多與父母合作過的經驗,這些經驗都可能讓他們具備更豐富的背景知識。

然而,有時候信息來源不一定可靠。有一些自身的觀點可能會左右了我們對某些問題的看法、解讀,比如「日間托嬰對孩子的影響為何?」或學「前教育對幼兒來說到底有多少好處?」這些議題的討論就分成不同的派別。老一輩的父母甚至治療師都有自己的看法,或者他們可能從未遇到過我們這個時代經驗到的情況。另一個可能性是,研究呈現的不一定是完整的圖景,且無論如何,研究所得到的往往是「群體性的結果」,可能也與「我們孩子這個獨特的個體」未必相關。

作為一名治療師,我們很容易認為自己知道什麼對他人來說是好的。但是當我與父母一起工作時,我的目標往往是幫助我的個案思考他關注孩子時自己的直覺感受。我會問:「你認為發生了什麼事?」、「你認為你應該做什麼?」、「你的直覺告訴你什麼?」(延伸閱讀:「會對孩子發脾氣?無法做到事事公平?這樣教小孩是不是有問題?」—法國小兒科醫師:爸媽不用因為有了孩子,就改變自己的個性。)

然而,這也有例外。我們大多數人傾向用同樣嚴厲的眼光來審視孩子跟自己。如果一位母親絕望地來找我,抱怨她的孩子似乎無法掌控自己,我通常會試著幫助她看到孩子在混亂中展現的優點。因為無論問題是什麼,我們都可以透過各種不同的角度來理解它。一定會有一些觀點會比較病態化這個問題,也有一些觀點不會如此。在面對孩子的時候,我們對自己和他們的負面評價往往會壓倒我們的直覺。(延伸閱讀:「當了媽媽後,我發現我對孩子的保護慾變的超強。」—孩子出生後,爸媽的大腦原來會進化!)

蘇格蘭童話《被偷走的拜恩與席德》可以教導我們,當涉及到養育孩子時,我們自己的知識和直覺是多麼珍貴。

《被偷走的拜恩與席德》

一位年輕母親將嬰兒放下來一會兒好去拿水回來給他喝,當她離開時,兩名隸屬席德精靈部族的精靈到來,並將嬰兒偷走了。年輕母親發現嬰兒不見時感到十分絕望,她四處尋找她的寶寶。村里一位智慧的女性長者斷定孩子一定是被精靈偷走了,並建議這位母親放棄尋找,因為從來沒有人能活著從仙界返回。

這位年輕的母親說:「我要尋回我的兒子,在找到之前我都不會停止。」智者建議,如果她在特定的夜晚潛入仙界,她可能有機會重新找回孩子。智者提醒「記住,精靈族無法自己生產任何東西,他們必須偷竊和乞求一切,同時他們也會想擁有所有稀有而珍貴的東西。」

「但是我很貧窮,我一無所有!」年輕的母親哭喊道。「我能給他們什麼呢?」

然而,她按照老婦人智者的建議做了。她從海邊的鴨子身上收集了羽絨,做成一件柔軟如雲的披風。她在海岸上找到最亮眼的白色的骨頭,用它們做了一把豎琴。然而,她卻沒有弦,所以她拔下自己金色的頭髮,用它們來給樂器上弦。

她悄悄地成功潛入了仙界。席德精靈族對她做的披風非常喜愛,如果女人願意把披風給他們的話,他們答應帶她去見他們的國王,女人照辦了。見到國王,席徳的國王十分喜歡這把美麗的豎琴及其美麗的音色,於是他開心地把孩子還給了這位母親。母親極其喜悅地把孩子抱在懷中,再也不單獨留下孩子了。

這個美麗的故事用了象徵的語言優美的傳達,它指出孩子最需要的或許是那些我們自己所能能夠提供的,我們獨特的愛、我們對他們的了解,以及我們的直覺。這些部分對自己跟孩子而言都是獨一無二的,不論多少的專家建言都無法取代。

小編後記:

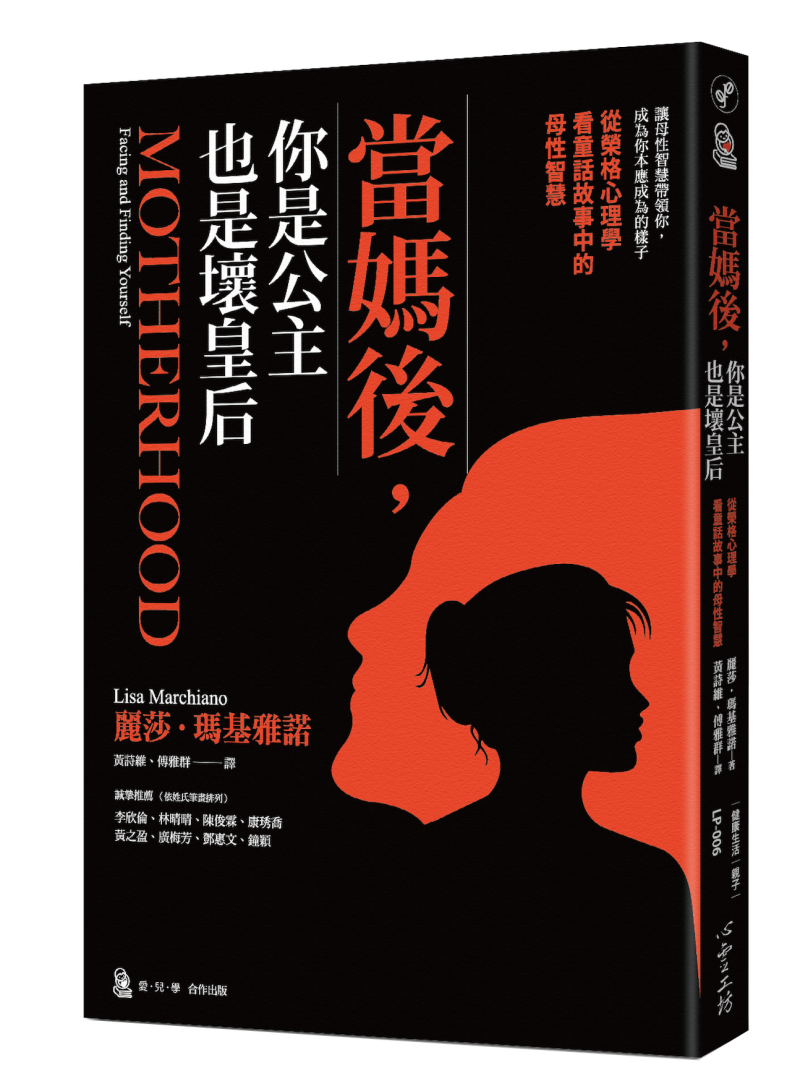

麗莎·瑪基雅諾的中文新書《當媽後,你是公主也是壞皇后》已於2023年5月由心靈工坊出版。

你可能還會想看…