文 | 強納森.海德特

譯| 鍾玉玨

「教養」一詞在一九五○年代之前基本上沒什麼人用過,

直到一九七○年代才開始流行。

在歷史的長河中,人類幾乎一直都能在成長的環境裡,

觀察許多成年人是如何照顧孩子。

有很多養兒育女的智慧,可以直接向他們取經,

不需要育兒專家指導。

然而,到了一九七○年代,家庭結構發生變化。小家庭愈來愈多,流動性也愈來愈大;大家用來工作和上學的時間愈來愈長;為人父母的時間一延再延,通常延遲到三十多歲。新手父母失去向周遭人士取經的機會,只能更依賴專家。這麼做的時候,他們發現自己習慣以在學校和職場取得成功的心態來處理為人父母的角色,心想:如果我受過適當的訓練,就能做好父母這份工作,做出絕佳的成品。

高普尼克說,父母開始採取跟木匠一樣的思維,對於想要達成的目標有著清楚的想法。他們仔細觀察孩子的特質,一如木匠檢視手中的材料,而他們的工作是將這些材料組裝成成品,至於成品的好壞可根據明確的標準加以評斷:直角是否完美?門能用嗎?高普尼克指出:「混亂和多變是木匠的敵人;精準和控制才是木匠之友。測量兩次,下刀一次搞定(三思而後行)。」(延伸閱讀:如何幫助小孩學會合理的使用3C,做好時間管理呢?—貫徹這些做法能讓你事半功倍(上))

高普尼克說,以園丁的思維養育孩子更好。

父母的工作是「創造一個受保護和充滿養分的環境,

讓植物茁壯成長」。

這需要一些努力,但你無須做到十全十美。替花園除草、澆水,然後退後一步,植物就會自然生長,結果難以預測,但經常帶來令人愉快的驚喜。高普尼克呼籲父母欣然接受混亂和不可預測性:

身為父母,我們的工作不是養出某種類型的孩子。實際上,我們的工作是提供一個有愛、安全、穩定的環境,讓各種不可預測的孩子都能茁壯成長。(延伸閱讀:「你怎麼又分心了?」—與其規定孩子要專心,不如幫助他建立有益維持專注力的環境。)

我們的工作不是塑造孩子的思想,

而是讓他們的思想自由探索世界上的各種可能性。

我們的工作不是告訴孩子怎麼玩,

而是提供他們玩具……

我們無法逼孩子學習,

但是我們可以讓他們想學就能學。

我在本書指出,在現實世界,我們過度保護孩子。用高普尼克的話說:我們許多人用一種過度控制的木匠心態,導致孩子無法茁壯成長。

同時在虛擬世界,

我們對孩子的保護卻遠遠不足,

任其自生自滅,沒有善盡除草之責。

我們任由網際網路和社群媒體接管花園,讓年輕人在數位社群網絡中成長,而不是在實體社群建立穩固的關係網絡。然後,我們驚訝地發現,孩子感到孤獨,渴求真正的人際連結。

我們需要在現實世界和虛擬世界都用心的園丁。接下來的幾頁,蘭諾和我根據孩子的年齡,提出具體的建議(雖然有些建議適用於不只一個的年齡組)。

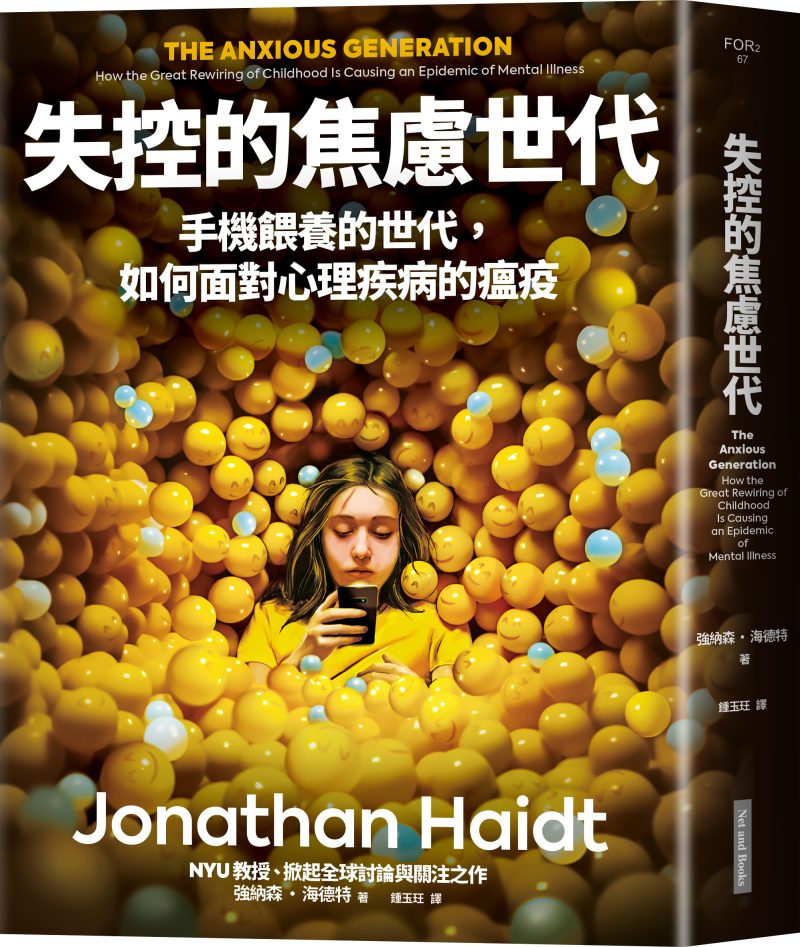

本文摘自《失控的焦慮世代:手機餵養的世代,如何面對心理疾病的瘟疫》

專家指出:「不要用木匠思維雕塑孩子,要用園丁思維養育孩子」(下)

「何時可以給孩子自己的手機?」—這樣陪伴孩子,養成健康的3C使用習慣(上)

作者介紹