文|麗莎·瑪基雅諾 (Lisa Marchiano)

譯|黃詩維

大多數父母都會經常對孩子感到生氣,當我們發脾氣時,有時還會感到有點愧疚。雖然毫無節制的憤怒可能會對孩子造成傷害,但在近期的文章中,我一直在思考對孩子生氣可能帶來的正向部分。雖然這似乎很違反直覺,但重要的是要記得孩子是會在我們的示範之中學習如何處理情緒的。若我們從來不生氣,孩子不會有機會學習處理這種困難但重要的情緒。另一方面,當我們生氣但又能花心思重新與孩子連結,去修復生氣時可能造成的傷害,孩子會學習到憤怒是可以度過的。他們會學習到彼此相愛的人有時候會不同意彼此,甚至可能會因此產生很強烈的感受,然而這不代表他們不愛彼此了。

心理學家指出關係破裂的狀況在親子關係中相當常見,即便我們盡力與孩子同調、與孩子的需求同調,我們也總會有分心、忙碌或煩躁的時候。在這些時刻,孩子可能會短暫的體驗到我們與他「不同步」、我們不了解他,或是沒有照顧到他的需要。「足夠好」的父母經常會有無法同理孩子的時候,但是會盡力去修復這些暫時無法同調的時刻。我們可能會為發脾氣而道歉,或是花更多時間透過好玩的撓癢來重新與孩子連結。(延伸閱讀:「崩潰小孩一出現,我的理智就斷線…」—一起學小孩人生中的大功課:情緒的自我調節(下))

上週,我提出將破裂與修復這種正常的教養節律作為一種「情緒鍛鍊」,幫助孩子更加適應各種不同的情緒,包括他們自己的情緒。作為父母,其中一項最重要的任務就是教導孩子如何管理自己的情緒、如何體驗跟重視自己的情緒,同時又不被情緒淹沒。而爭執之後破裂與修復的經驗將會是這過程中很重要的一部分。

一則來自古希臘的神話故事淒美地說明了這種具有挑戰性的情緒經驗會如何幫助孩子建立心理韌性。大多數讀者可能都熟悉德宓特與波瑟芬妮的神話故事,但許多人可能不曉得荷馬史詩中關於德宓特(Demeter)和得摩豐(Demophon)的故事。在女兒被擄走後,德宓特四處尋找她的下落,卻始終找不到她。悲痛欲絕的德宓特偽裝自己的身分,到一個富有的家庭當保姆,她在那裡照顧著男嬰得摩豐,她愈來愈喜歡這個孩子,以至她決定要讓他永生不老。每天晚上,在其他人睡著之後,德宓特將孩子當作一根木頭似地放在火裡燒,燒掉他身上凡人的部分。這個過程需要好幾個夜晚,而就在她快要完成之際,男嬰的母親走進了房間,看到孩子被火烤而驚恐地尖叫起來。德宓特隨後以其女神榮耀之姿現身,得摩豐的母親才震驚地知曉這段時間來她是如此受到女神的眷顧。

神話故事中的這個部分既美麗又奇異,並具有複雜的意義。然而這確實提供了我們某種程度感知其為真實的意象,也就是以可控的方式在生命之火中焚燒並不會擊倒我們,我們甚至可以受到保護或照顧,而這個過程能夠發展出更強的心理韌性。

近期這些跟憤怒有關的文章有個目的是想要鼓勵父母在面對自己對孩子情緒失控時,可以對自己更寬容、理解一些。我希望這些文章能讓父母原諒自己,也只有透過這麼做,我們才能確保自己仍能與孩子保有情緒的連結。我們永遠可以努力在下一次做得更好,但是當我們失誤或生氣時,我們可以抱持希望地意識到,即使我們並不完美,或許仍能為孩子上到寶貴的一課。(延伸閱讀:「教養專家真的都做得到書上寫的?」—放過自己吧,其實教養不必糾結於最理想方式。)

小編後記:

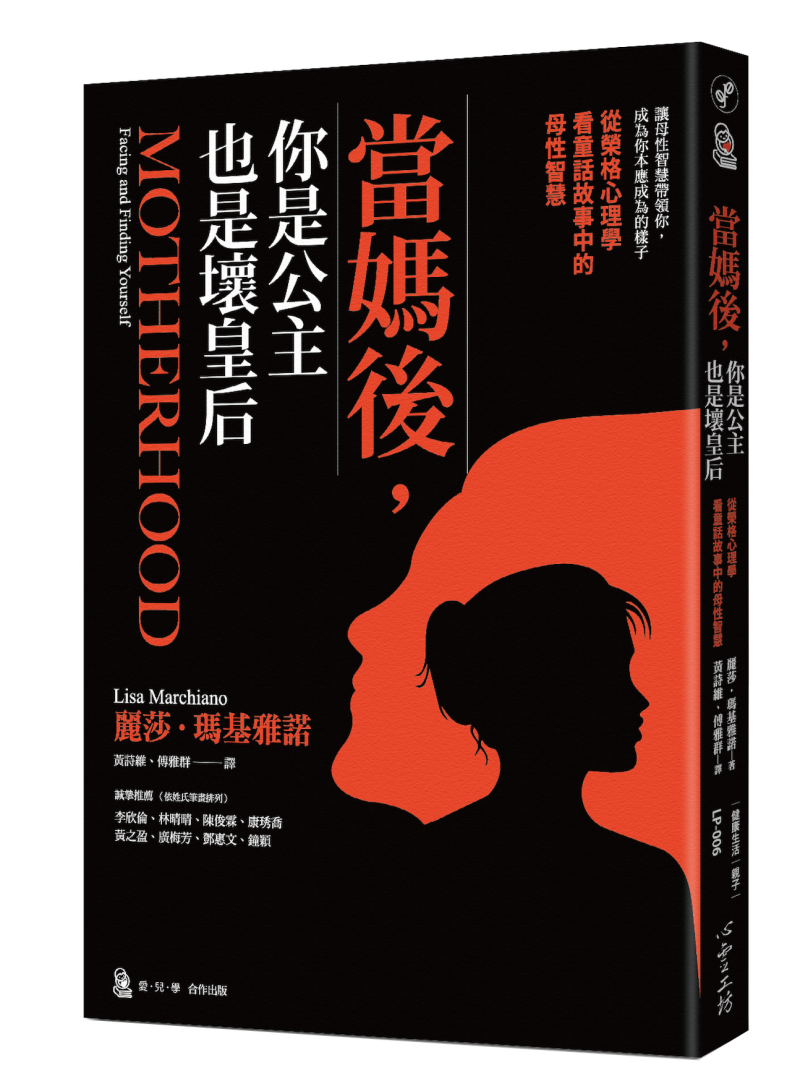

麗莎·瑪基雅諾的中文新書《當媽後,你是公主也是壞皇后》已於2023年5月由心靈工坊出版。

你可能還會想看…

童話故事裡的教養智慧|你會留給孩子什麼樣的心理遺產呢?原來無意識的創傷是會代代相傳的

「會對孩子發脾氣?無法做到事事公平?這樣教小孩是不是有問題?」—法國小兒科醫師:爸媽不用因為有了孩子,就改變自己的個性。