文 | 馮絲瓦茲‧多爾多

譯|單俐君

即使是一個靈巧活潑又與外界互動良好的孩子,

也不可能要他在四歲之前整理東西的。

不過在這之前,應該讓孩子看到自已的父母是怎麼整理東西的。

家長可以對孩子說:「我找不到我的東西了,你一定移動過。」在與孩子一起尋找之後:「你看!你把它們隨便放到別的地方了。」家長要讓孩子注意到,因為他的好動――在完全無意識的情況下――把某樣東西拿走了,然後當他對這樣東西不感興趣的時候,又隨意把這個東西留在了某個地方,之後又去拿另一個東西。孩子就是這樣。我們不可能讓孩子在四歲之前學會收拾東西,不過我們可以提前對孩子講一下這是怎麼一回事。

那麼孩子四歲之後該怎麼做呢?

想要教會孩子收拾東西,不要一整天都要求孩子這麼做

(當孩子正在活動的時候,這根本是不可能的),

而是要在半天時間快結束的時候要求孩子。

比如說午飯的時候,大家收拾準備要一起用餐的飯廳時,大人可以對孩子說:「你來幫我一下吧!把這些東西都放到你房間裡去,這些放到我的臥室,這些放到櫥櫃裡等等……」不過到了晚上,孩子的房間還是很亂的時候,是不可能在孩子上床睡覺前完全都收拾好的。只有在孩子把自己安頓在床上準備睡覺的時候,他才會明白也要把東西整理歸位。這樣對孩子來說才不是「違反天性」,才不會令孩子不舒服。

整理並不意味著有秩序強迫症,

而是意味著我們把東西收拾到一個專屬孩子的地方。

比如是房間裡的某個地方,玩具籃或是壁櫥等等。不要硬性規定某樣東西要放在某個特定的地方,因為當孩子還小的時候,他們需要有個人專屬的雜物堆。

四歲的孩子,非常能明瞭自己需要整理東西。孩子五歲之前,母親不要對他說:「如果在你房間以外的地方還有你的東西的話,那我就只好沒收了。你總是把東西放到不該放的地方:像是我們的臥室、飯廳或廚房。」孩子的房間是不可能井然有序的;除了在每週一次大掃除的時候。

只有在孩子快到八歲的時候,他們才會自己整理東西。

在這之前,他們偶爾會整理自己上學用的東西,

尤其是當家裡有好幾個孩子的時候

(他們會保護自己的東西不被兄弟姊妹順手拿走)。

前提是大人要給孩子指定一個特定的地方來存放各自的東西,可能的話也可以上鎖。每個孩子都要有自己放東西的地方,這很重要,尤其在一個多子女的家庭裡,這樣每個孩子都能把個人珍貴的東西放在別人拿不到的地方。像是可以給每人個人用小掛鎖或者密碼鎖(而且孩子不要告訴其他人鑰匙放在哪裡,除非孩子想讓別人偷拿自己的東西)。大人想要教會孩子整理,只有自己做出榜樣才行,其實教導什麼都是這個道理。

會,就像這位來信的醫生所說的那樣,這麼做的話有可能讓孩子養成收納整理的潔癖,也就是強迫症。這個孩子不像其他孩子那樣有玩耍的自由,於是在秩序感這方面會表現得像老人一樣,有把一切都歸位的「需要」,否則就會覺得身體被打亂了,當東西沒有整理好的時候,他會感到渾身不舒服。這就是強迫症的跡象。

相反地,玩具、書、衣服等都雜亂地散落在自己周圍,孩子才會感到自在。當然啦,前提是父親或母親不要收拾成癖,也不要就這個問題無止盡地責罵孩子。

也就是說父母沒有整理強迫症,

並且也不想強迫孩子去整理。

這是會有害處的,

因為那些有強迫症的人無法容忍生活中的驚喜與變動。

這樣的人在社交關係中會感到十分不自在――他們會認為社交總是一種干擾。然而, 重要的正是關係的處理。物品是為了服務人際交往的,是用來玩耍、激發興趣的。物品不會指揮我們,是我們要去使用物品。

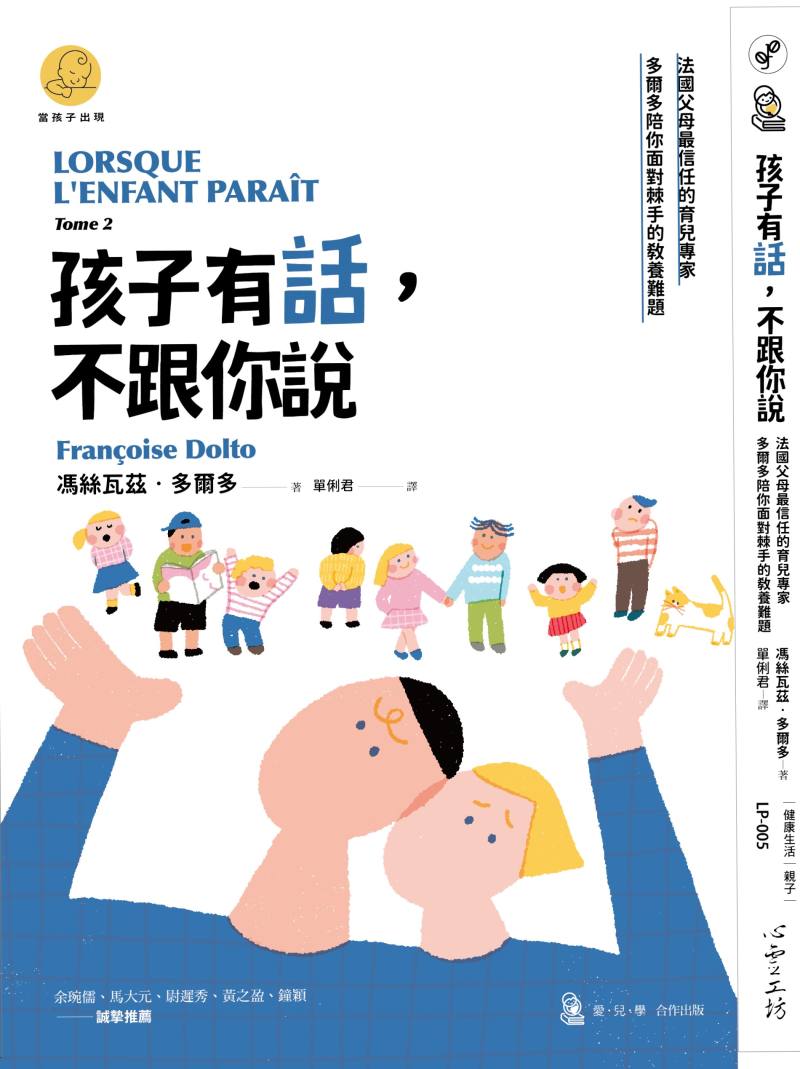

本文摘自《孩子有話,不跟你說:法國父母最信任的育兒專家多爾多陪你面對棘手的教養難題》

你可能還會想看…

怎麼教孩子分享和禮貌?若你想好好與孩子溝通,最好放下「父母話」

作者介紹

馮絲瓦茲‧多爾多(Françoise Dolto, 1908-1988)法國著名的小兒科醫生、兒童精神分析學家、親子教養專家。1908年11月6日出生於法國巴黎一個信仰天主教的保守富裕家庭,十六歲時不顧母親反對毅然參加高中會考繼續學業,進入醫學院成為兒科醫生後,又因緣際會投身兒童精神分析,與拉岡等人共同建立了巴黎佛洛伊德學派,將精神分析引入醫學和兒科學領域。

與同時代的兒童精神分析師梅蘭妮‧克萊恩相比,多爾多進一步將精神分析擴展至胎兒期。她將胎兒視為一個完整的語言主體,認為胎兒即具有交流的欲望和表達的能力,並堅持應與他們平等地對話交流。同時,她也十分重視對女性性欲問題的研究,不僅細緻探討了女孩在前伊底帕斯期的心理狀況,還十分強調作為規範者的母親的作用。