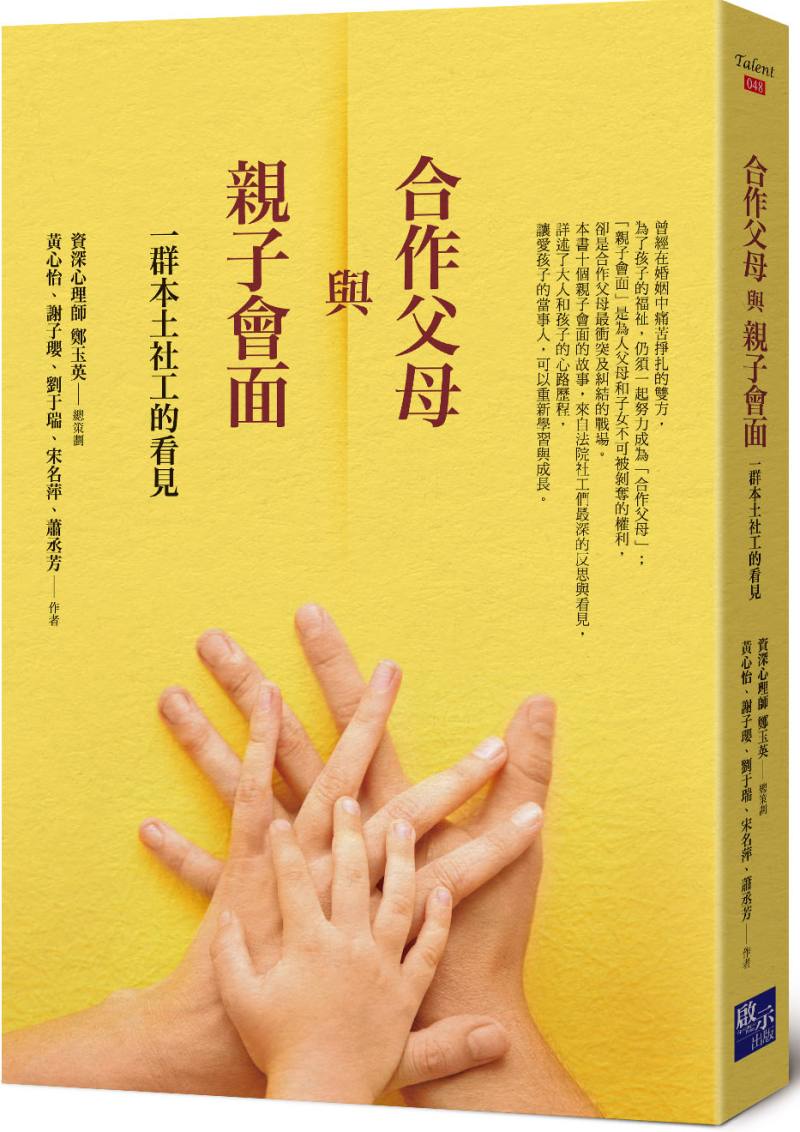

作者|黃心怡、謝子瓔、劉于瑞、宋名萍、蕭丞芳(現代婦女基金會社工團隊)

在結婚沒幾年就大小爭吵不斷,我以為我們為了孩子可以忍耐,

但婚姻終究在孩子十一歲時,再也撐不下去……。

經歷了幾次法院調解,我們決定自行協議離婚,

孩子跟我住,孩子的爸爸每週可以看小孩。

剛離婚時,我一方面希望永遠不要再見到「我的前夫」,但每週孩子的探視讓我回到現實,知道他不只是「我的前夫」,他還是「孩子的爸爸」,我不可能永遠不跟他互動;回想當時的矛盾與衝突,不知道自己是怎麼熬過來的。

但隨著時間過去,孩子越來越大,我開始覺得,時間真的能沖淡一切,現在的我終於能真心只把他當成孩子的爸爸。我很開心我們的婚姻雖然結束,但是孩子並沒有因此少了爸爸與媽媽的愛。能夠放下仇恨、回到父母的身份,讓我真的覺得放鬆許多。(延伸閱讀:「爸爸媽媽決定要分開了…」—心理師建議,父母和孩子說明離婚時需掌握這4大原則)

簽下離婚協議那一年,我們的男孩十一歲,跟我同住。

雖然離婚過程中,我跟孩子的爸爸都有參加「合作父母」的課程,我也認同要讓孩子擁有爸爸與媽媽的愛,但是這些概念要回到自己時,要執行真的很難、很難啊……。

我們在關係破裂中離婚,雖然彼此沒有到「深仇大恨」,

但是,每次再看到對方,

過往婚姻中太多的埋怨與爭吵就會重現腦中。

要合作,談何容易!

看到自己的矛盾心情

每次交付時,我們無法交談、也不想交談,孩子還小我又不能叫他自己去找爸爸,所以我希望儘量做到零互動,有什麼事就叫小孩傳話。

「要照我的脾氣,真想再也不要跟他見面,本來就是希望離婚後不要有任何瓜葛。但是為了讓孩子有父親,我只好勉強自己跟他聯繫。」

「但他有時候約好會面時間還給我臨時取消或遲到,真的是氣死我,做球給他,他還接不到,頻頻漏接。」

我以為這樣的互動雖少,但至少我們沒有惡言相向,孩子應該也可以適應。(延伸閱讀:當男人變成爸爸。—心理師建議:「跳脫必須完美的框架,才能從經驗摸索出自己的路。」(上))

當孩子會面回來「不開心」,我就有說不出的憤怒。我對爸爸「怒」,覺得他就是不會照顧小孩,以前不成熟現在還是一樣。我雖然知道罵他沒有幫助,但有時還是會氣不過地酸幾句,像是「幾個小時你都帶不好」、「你到底會不會當人家爸爸」……。

話說回來,如果孩子會面回來「太開心」,聽孩子說跟爸爸相處時的神色飛舞,我也對爸爸「怨」。我怨對方像是聖誕老人、佔盡方便得孩子喜歡,但孩子有沒有寫完功課、有沒有遵守規矩都要我來管教,我怨為什麼好人都是他、黑臉卻都是我來當。

我一方面覺得不公平,但是平心而論,我還是努力自我調適。

我告訴自己成為孩子主要照顧者是我自己的選擇,

作為同住方,本來就負有更多管教責任。

而且說實話,我對他沒那麼大的信心,

我還是寧可自己辛苦些、

由我來主動掌握一些管教原則。

你可能還會想看…

「離婚後重新練習一起當家長。」—保持交集、成為合作父母其實是為孩子留一條路(下)

「爸爸媽媽決定要分開了…」—夫妻離婚後,可以去哪裡去尋找給家庭的資源?

「爸爸媽媽決定要分開了…」—離婚後,夫妻雙方可以怎麼合作、共同育兒呢?

「夫妻面臨離婚,該怎麼確保孩子不受心靈創傷?」—這樣處理,可以幫助孩子感覺安全。

作者簡介

黃心怡、謝子瓔、劉于瑞、宋名萍、蕭丞芳(現代婦女基金會社工團隊)

我們是一群在法院第一線、協助過無數家庭紛爭的社會工作者。

除了看見家暴被害者的傷與痛,也看見施暴者的挫敗和心聲;我們發現家暴不只有一種面貌,因為家庭成員的因應方式,往往造就不同的結果。家事事件法通過、家事服務中心成立後,我們進一步走入面臨離婚、爭取監護權的家庭中,著手推動「未成年子女親子會面」的工作。

經過無數研習和討論,我們將工作中的行動研究和心路歷程,寫成文字紀錄、匯集成書,希望幫助面臨家庭離異風暴的大人及孩子們。