文 | 馮絲瓦茲‧多爾多

譯|單俐君

或是一些有關多子女家庭的來信時,信中都很少談到父親。

是的,少到甚至有時候我們都以為家裡沒有父親。

終於有一位父親來信了,詢問關於被他稱之為「父親無法溝通」的問題。

他覺得好像常常由於工作的原因,導致做父親的沒有母親那麼容易與自己的孩子接觸。他寫道:「我認為透過肢體的接觸比透過話語的溝通更能讓父親表達自己的愛。」他接著解釋:「我有一個七歲半的兒子和一個六歲的女兒,他們都拒絕我擁抱、撫摸或是親吻他們。有時候他們會邊笑邊躲,看起來好像在嘲笑我似的。最近一次,是要開車送他們去學校的時候,看著他們親了又親母親,我裝成吃醋的樣子,(延伸閱讀:「爸爸,你的存在好重要。」—獻給每一位認真又努力的父親(上))

這時候兒子對我說:

『你啊,你沒有權利得到親吻,因為你沒有把我生出來。』」

我想這句話給這位父親帶來很大的困擾。

這非常有意思,因為或許還有其他的父親也會有同樣的反應。

這位先生給自己製造了現在讓他很受挫的情況,

因為一個父親的愛從來都不是藉由肢體接觸表現出來的。

當孩子還很小的時候,當然也會有用肢體接觸來表達愛意的時候,有何不可呢?可是很快地,用肢體接觸表達愛意的方式就不應該再出現了,或者是應該盡量減少。父親是那個把手放在孩子肩膀上說:「兒子!」或者「女兒!」的人;是那個把孩子抱在膝蓋上,為他們唱歌,或是給孩子解釋書裡或雜誌上的圖畫,講一些生活裡的故事的人,並且也要解釋一下自己不在家的原因,以及其他的人這樣做或那樣做的原因—由於父親經常在外面,孩子會認為他比母親更認識外面的世界,而母親則更熟悉家裡的事情。我想這位先生在面對自己孩子的時候,讓自己像個渴望親吻的嬰兒一樣,因此孩子才認為這個人在他們的生活裡不重要。(延伸閱讀:「我也是當了爸爸之後,才開始學習如何當爸爸的。」—生產隊友的醞釀(上))

關於父親在孩子出生這件事的責任方面,就像我常說的,當母親跟自己兩、三歲的孩子說他出生之前曾經在媽媽肚子裡的時候,不要忘了補充一句:「不過你之所以在我的肚子裡,是因為你父親很渴望你出生。是他首先想讓你出生的。你希望自己是個男孩(妳希望自己是個女孩);然而這是需要我和你父親兩個人共同把你孕育出來。」

最好說出準確的詞語,

像是要說「孕育」孩子,而不是說「做」孩子,

否則這個詞語尤其會讓孩子們聯想到排泄或者用手操作以及做出來的東西。回到這位先生的問題上,他還是可以在自己的孩子面前補救一下自己先前的笨拙:「你們可能以為我需要被擁抱親吻,可是你們搞錯了:我其實是以為你們還太小,沒法讓你們聽懂我講話,也沒法讓你們來跟我講話。從現在起就要改變了,我們可以試著修改一下。」(延伸閱讀:想為孩子成為完美父母?專家告訴你「足夠好就行了!」)

「要是你們願意的話,我可以帶你們出去看看有意思的事情,

我可以帶你們兩個一起或者單獨帶你們其中一個人出去。」

(這麼說是因為男孩和女孩感興趣的東西不一樣。)尤其重要的是,做父親的一定要知道並非是透過肢體接觸,而是要用言語交流的方式,才能讓父親得到孩子的愛與尊重。

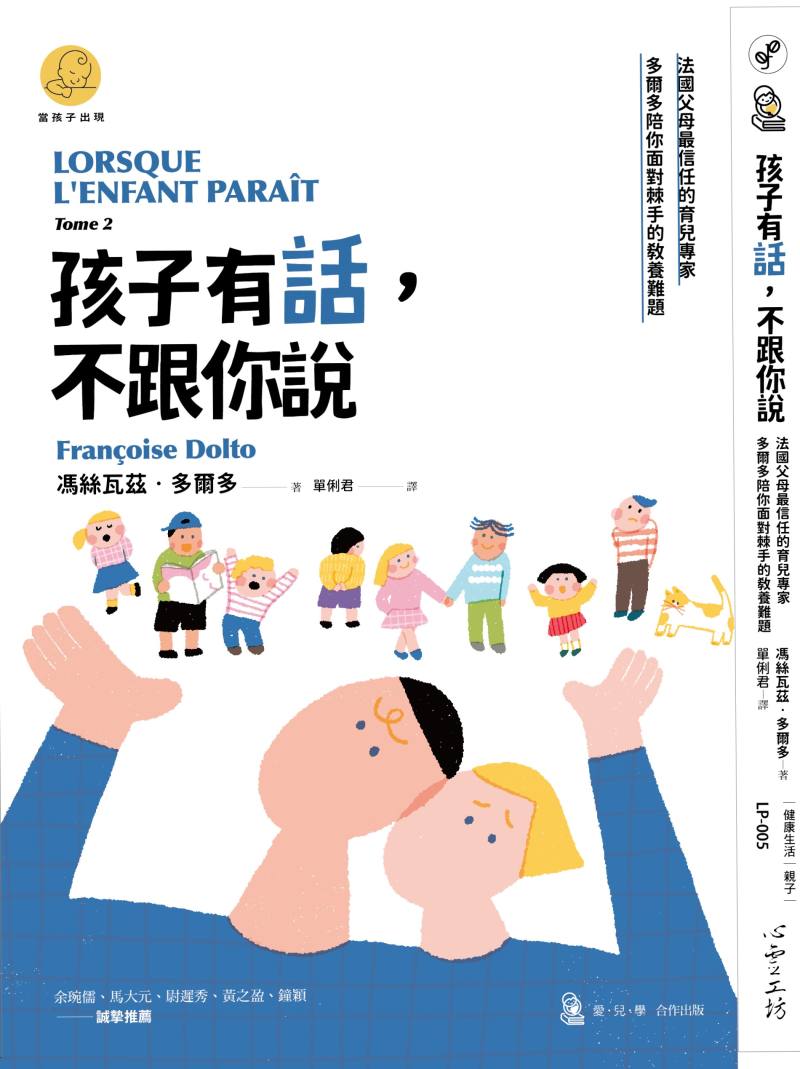

本文摘自《孩子有話,不跟你說:法國父母最信任的育兒專家多爾多陪你面對棘手的教養難題》

你可能還會想看…

爸爸的存在感—用言語交流的方式,讓當爸的找回孩子的愛與尊重(下)

如何尊重、不磨滅孩子自在的天性,又讓孩子學會整理自己的東西呢?

怎麼教孩子分享和禮貌?若你想好好與孩子溝通,最好放下「父母話」

作者介紹

馮絲瓦茲‧多爾多(Françoise Dolto, 1908-1988)法國著名的小兒科醫生、兒童精神分析學家、親子教養專家。1908年11月6日出生於法國巴黎一個信仰天主教的保守富裕家庭,十六歲時不顧母親反對毅然參加高中會考繼續學業,進入醫學院成為兒科醫生後,又因緣際會投身兒童精神分析,與拉岡等人共同建立了巴黎佛洛伊德學派,將精神分析引入醫學和兒科學領域。

與同時代的兒童精神分析師梅蘭妮‧克萊恩相比,多爾多進一步將精神分析擴展至胎兒期。她將胎兒視為一個完整的語言主體,認為胎兒即具有交流的欲望和表達的能力,並堅持應與他們平等地對話交流。同時,她也十分重視對女性性欲問題的研究,不僅細緻探討了女孩在前伊底帕斯期的心理狀況,還十分強調作為規範者的母親的作用。