文 | 萊因哈德.溫特

譯 | 任潔, 王皓潔

「小王子」出現在我家?!

多數情況下,母親傾向於過度照顧兒子,使他們無法承擔起自己的責任。(延伸閱讀:「幫助」和「過度介入」有何不同?—這樣做培養自信,並強化親子之間的連結)

過度的母愛和照顧,正是將男孩養育成任性小王子的原因之一。

這種現象當然也存在於所有孩子身上,也有母親會把女兒寵上天。這些個別現象的背後,隱藏著一種更大的趨勢,即大多數母親和孩子之間都缺乏明確的邊界。

這不是無意識的選擇,而是出於天性。以下可能有兩方面的原因。

1.迴避可能帶來衝突的要求

尤其是面對更暴力、更衝動的男孩,母親很少要求他們參與某事或是自力更生,因為她們想避免可能帶來的衝突。

如果每項要求都需要經過激烈的討價還價,母親就懶得再說了,為了避開這種衝突的關係,於是她逐漸降低期待:「我還不如自己做!」——

這可以理解,但這也成了一種藉口,因為從長遠來看,這種輕而易舉的放棄只會害了他們的兒子:讓他們安於享樂,無法培養出完成任務的動力。

2.認為孩子過度脆弱

相反的,有些母親把女性化的處理方式帶入與兒子的關係中,因此過度照顧兒子。也許這是我們文化中老掉牙的尊老愛幼觀念,也許是因為母親認為兒子很脆弱,需要更多的幫助。

事實上,與女性相比,男性的發展普遍較慢,因此,也容易延長母親照顧兒子的時間。然而,這兩種原因對男孩來說都有害。

當母親過度參與男孩的生活起居時,男孩自己承擔的責任會越來越少

——現在是一些日常任務,以後可能就是整個人生。就男孩而言,他們也會積極配合這種關係,這與他們童年時矛盾的想法有關:既想要「娶」母親,又會迎合母親的行為。這種源自童年的情結在母女關係中較難察覺。

當然,這也與父母的分工有關——母親可能是全職,或部分時間在家照顧孩子,而父親則通常是全職工作,因此這多少會影響到男孩。(延伸閱讀:當個好爸爸大不易?—參與投入、齊心合作,你就是家庭最重要的後盾(上))

母親總是在場,她們的無所不在和有求必應,無形中降低了自身的地位。就像市場經濟中的供需法則,無條件供應就和供過於求一樣,這也讓母親的身分貶值(可能是因為傳統的母性觀念,要求她們對家庭無條件的奉獻)。

如果男孩認為母親理所當然該圍著自己打轉,那麼母親就成了他專屬的服務人員。

在這種情況下長大的男孩,往往容易依賴、缺乏獨立性。

此外,母親若對自己照顧不周,總是犧牲自己來照顧孩子,會讓孩子內疚,進而形成模糊的關係和畸形的依賴。

母親不犧牲奉獻,兒子更獨立

尤其是當母親必須外出工作、照顧自己的需求,無法提供全方位的照顧,並且希望尋求外界幫助時,她們常常會陷入一種不確定感:我可以這樣做嗎?作為一個女人,我有工作的權利嗎?我為孩子犧牲得還不夠多嗎?這種不確定性,正是滋生內疚的溫床(延伸閱讀:歡慶—愛讓我們在母職中繼續前進(中))。

如果母親過於強勢,卻又未與男孩充分溝通,便容易陷入過度反應的危險。

這種過度反應通常有兩種形式:一種是母親變得冷漠、理性,無法察覺男孩的需求,或是藉由責備將自己的不安投射到孩子身上;另一種則是過度體貼,甚至包辦一切。

但是,為了使男孩更好的成長並有所成就,現代母親似乎比傳統意義上的母親更重要。外出工作的母親,能為男孩的男性氣質拓展更多空間,即使父親未必能完全承擔起責任。

母親的任務不在於縱容和溺愛,也不在於二十四小時的照料,而是如何在工作和母親的角色之間找到平衡。如此一來,她們不僅能幫助男孩體驗和尊重女性的價值,還能透過自我實現來提升價值。

長遠來看,男孩將逐漸擺脫傳統男性氣概的束縛,發展出獨立自主的模式。

同時,他也會意識到,母親無法時刻陪伴,有助於提升他的自我價值,從而減少大男人主義。

此時,父親的積極支持與協助,對於維持這種平衡與平等至關重要。

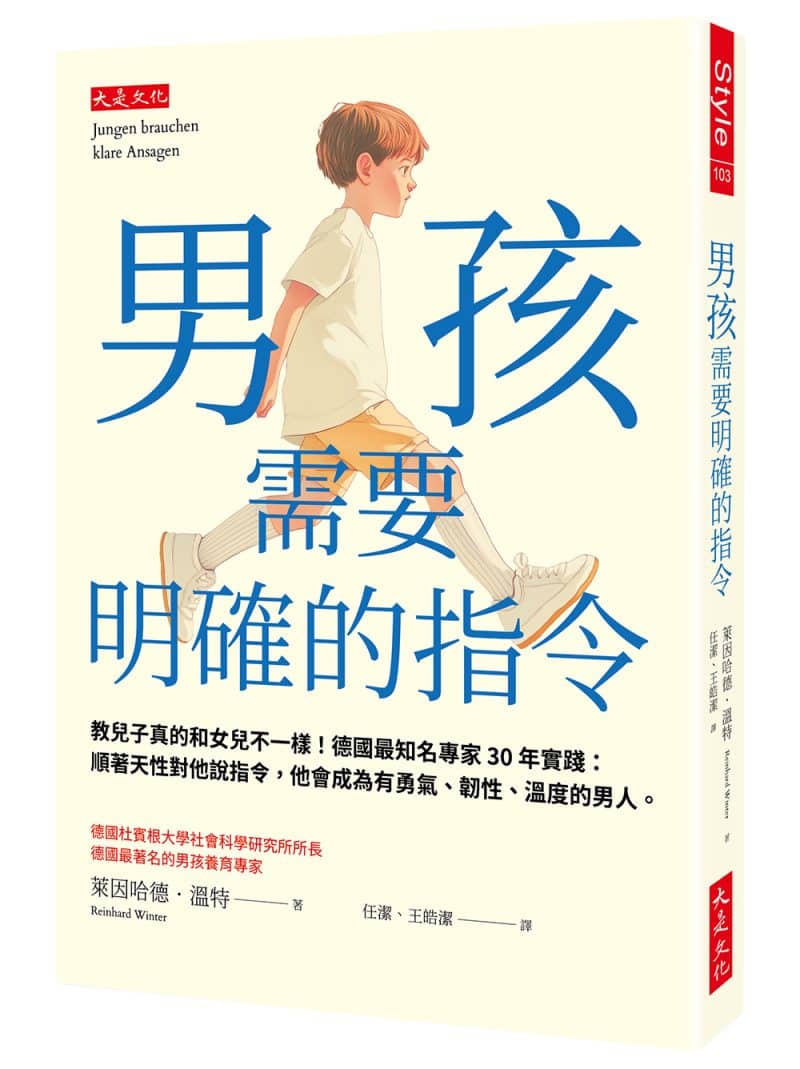

本文摘自:男孩需要明確的指令: 教兒子真的和女兒不一樣!德國最知名專家30年實踐:順著天性對他說指令,他會成為有勇氣、韌性、溫度的男人。

出版社:大是文化

博客來連結:https://www.books.com.tw/products/0011020693?srsltid=AfmBOoq4WGakW-Z4fiBCLnOFS9svWjZxRnmoknlJUMuQH4BUuehzJq4l

從「小王子」到負責任的男孩—父母角色如何影響男孩的成長(下)

「媽媽妳要變身超人了嗎?」親愛的,我們都需要停下來,給自己充飽電(上)

「學習當自己人生的主人」—說話權、選擇權與承擔責任的練習(上)

作者介紹

萊因哈德.溫特(Reinhard Winter)

德國知名男孩教養專家、德國杜賓根大學(Eberhard Karls Universitaet Tuebingen)社會科學研究所所長。在男孩和男性問題諮詢、研究以及社工從業資格評估方面具有豐富經驗,並長期為學校或社會機構提供青少年、性別議題的諮詢。同時也是暢銷書作者,備受家長、兒童心理諮詢師、教育工作者的好評。